|

Martedì 15 settembre 2015 il team della

Società Meteorologica Italiana ha coordinato la campagna di misure di

fine estate sul Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso), quest'anno

particolarmente articolata e comprendente - oltre ai consueti rilievi

di bilancio di massa e variazione frontale, e la

manutenzione della stazione meteorologica - anche prospezioni

georadar per la determinazione degli spessori del ghiaccio, e

le riprese di un documentario per l'edizione 2016 della

trasmissione RAI - "ScalaMercalli".

15 settembre 2015:

prospezione georadar (GPR, Ground Penetrating Radar)

per la

determinazione dello spessore del ghiacciaio Ciardoney, a cura di

Imageo Srl (f.

SMI).

Il tempo frequentemente nuvoloso di questo periodo non

ha permesso di individuare una giornata dall'atmosfera ottimale, ma la

missione si è comunque svolta con successo - nonostante l'andirivieni

di nebbie in regime di correnti umide da Sud-Ovest - soprattutto grazie alla ormai trentennale disponibilità di

IREN Energia

e all'esperienza del pilota di

Pellissier Helicopter.

Rosone, ore 8,30:

si definisce la logistica delle rotazioni d'elicottero per il

trasporto di personale e materiali sul ghiacciaio. A sinistra, Dario

Farys, esperto pilota di "Pellissier Helicopter"

(f. SMI).

Dopo la

seconda estate più calda in oltre due secoli sulle Alpi

occidentali, il ghiacciaio era interamente coperto da 10-30 cm di neve

fresca caduta il 13 settembre 2015, al di sotto della quale tuttavia

non c'era più traccia di neve stagionale, con massicce perdite di

spessore glaciale variabili tra 155 cm (palina ablatometrica n.

2, settore superiore) e 375 cm (palina n. 7, presso la fronte).

Di conseguenza il bilancio di massa è stato molto negativo, pari a

-1,90 m

di acqua equivalente, sebbene "solo" in settima posizione tra i più

sfavorevoli dal 1992 (vedi grafico e commento più in basso).

La palina n. 1 affiorante al Colle Ciardoney,

dove la calura estiva ha fuso circa 145 cm di nevato accumulato nelle

stagioni 2013 e 2014, e 170 cm di ghiaccio sottostante.

Tuttavia l'aspetto del ghiacciaio è ormai invernale, coperto qui da

circa 30 cm di neve caduta al mattino del 13 settembre 2015 che

nascondono alla vista i "disastri" causati dalla seconda estate più

calda in oltre due secoli al Nord-Ovest italiano.

Il cielo è coperto da estese nubi alte (Altostratus, Altocumulus

lenticularis), ma attorno a quota 3000 m il flusso umido meridionale

sta pure formando un insidioso strato di nebbie,

per fortuna intermittenti; la temperatura è intorno a 1 °C

(f. SMI).

Il settore superiore del Ghiacciaio e

il Colle Ciardoney, con 15-30 cm di neve fresca

(f. SMI).

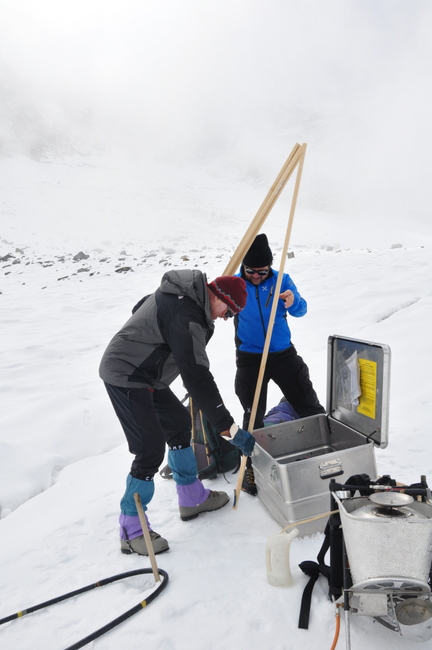

L'operatore RAI Ivo

Bonato riprende Luca Mercalli e

Fulvio Fornengo mentre perforano il ghiacciaio tramite sonda

a vapore per l'installazione di una nuova palina ablatometrica fino

alla profondità di 10 m al sito di misura n. 6 (pendio frontale), in

affiancamento a quella esistente ormai in procinto di fuoriuscire del

tutto dal ghiaccio a causa della rapida fusione glaciale dell'annata.

La sonda a vapore è stata gentilmente concessa in prestito

dal CNR-IRPI, sede

di Torino

(f. SMI).

Terminato il foro

da 10 m, si inserisce la nuova palina,

composta da 5 elementi da 2 m ciascuno (f. SMI).

La palina n. 7 era

stata precedentemente sostituita nel settembre 2012, e da allora in

questo punto, poco a monte della fronte glaciale, il ghiacciaio ha

perso ben 720 cm di spessore!

Fulvio Fornengo e Luca Mercalli qui sorreggono le sezioni della palina

fuoriuscite dal ghiaccio in appena tre estati.

Anche qui viene affiancato un nuovo elemento fino a 10 m di

profondità,

che permetterà le misure nei prossimi anni

(f. SMI).

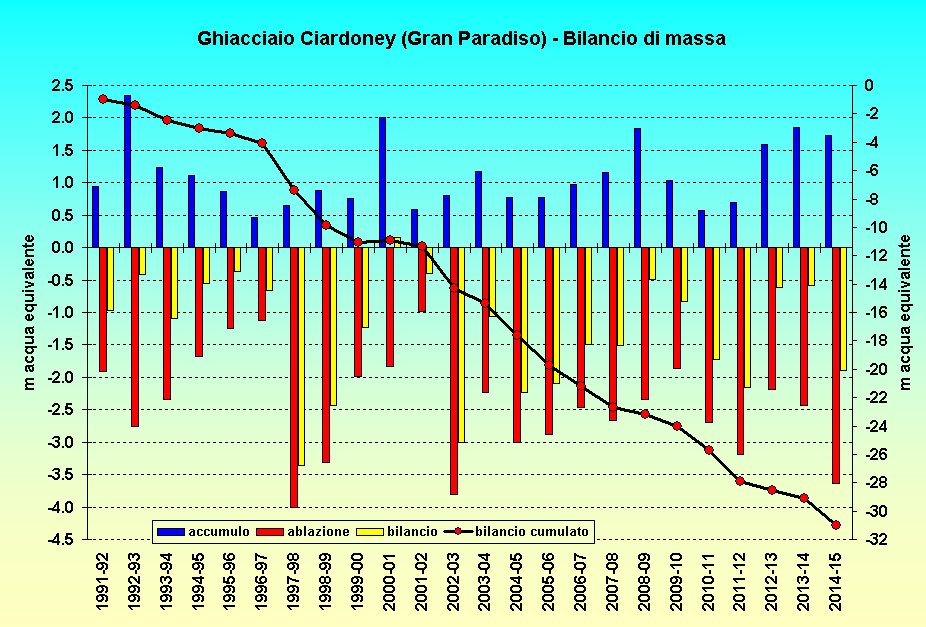

La forte fusione

dell'estate 2015 è risultata in un bilancio di massa specifico di

-1,90 m di acqua equivalente, particolarmente sfavorevole, tuttavia

"solo" in settima posizione tra i peggiori in 24 anni di misure (dal

1992). Dall'inizio dei rilievi di bilancio la curva cumulata

ha raggiunto i 31 m.

Le perdite nette di ghiaccio, pur notevoli, non sono risultate così

eccezionali come la stagione calda avrebbe fatto immaginare solo in

virtù del copioso accumulo nevoso invernale (quinto per abbondanza

da inizio misure, colonna blu) e dell'interruzione della fusione

nella settimana successiva a Ferragosto; peraltro l'ablazione

totale di neve e ghiaccio (colonna rossa), ben correlata all'entità

della calura estiva, si pone al terzo posto,

molto vicino ai casi straordinari del 1998 e 2003.

Dopo una

stagione invernale 2014-15 di abbondante accumulo nevoso, il ghiaccio aveva iniziato ad affiorare

sul pendio frontale precocemente, già intorno al 7 luglio 2015,

scoprendosi poi completamente verso la metà di agosto, a seguito di un

mese e mezzo di calura estrema.

Tuttavia la nevicata di Ferragosto (5 cm) ha interrotto

la fusione per almeno una settimana, quanto è bastato per impedire

alla stagione di ablazione 2015 di raggiungere le perdite di massa

glaciale osservate in annate di poco più negative (-2,23 m nel

2004-05, -2,10 m nel 2005-06, -2,16 m nel 2011-12), nonché in quelle

eccezionali del 1997-98 (-3,36 m), 1998-99 (-2,43 m) e 2002-03 (-3,00

m).

Con la più copiosa imbiancata del 13 settembre (10-30 cm) la stagione

di fusione 2015 sul ghiacciaio si può ragionevolmente ritenere

conclusa.

Tra i due sopralluoghi del 21 luglio e del 15 settembre 2015

l'ablazione media giornaliera - considerando soltanto i giorni senza

copertura di neve fresca sul ghiacciaio, stimati in 44 -

è stata

variabile tra 3,6 cm/giorno alla palina n. 4 (posizione più

ombreggiata sotto le Uje di Ciardoney, su pendio glaciale lievemente rivolto a

Nord) e 6,9 cm/giorno alla palina n. 7 (esposizione più soleggiata e

circa 100 m più a valle).

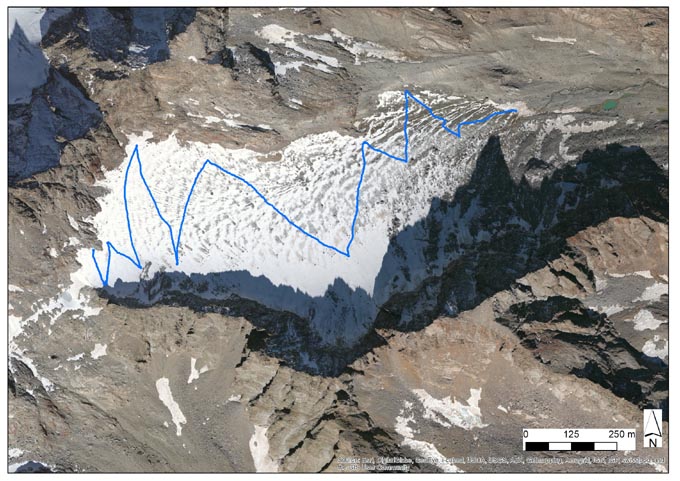

Misure georadar di

profondità del ghiacciaio

Il sopralluogo è stato occasione per eseguire anche una campagna di

misure georadar (GPR, Ground Penetrating Radar) per il

rilievo delle profondità del ghiacciaio, finora pressoché sconosciute

(un primo tentativo con modesti risultati si era svolto nel lontano

1994, e in seguito l'esplorazione

dei mulini glaciali nel 1999 e 2003 aveva permesso di individuare

spessori glaciali di almeno 40 m nel settore mediano).

Il metodo GPR consiste nel trascinare lungo superfici

morfologicamente significative

un’antenna da cui si propagano le onde in profondità in modo diverso a

seconda del

mezzo attraversato (ghiaccio o roccia). L’onda riflessa

verso la superficie è intercettata da una seconda antenna ricevente e

registrata per le elaborazioni successive.

I risultati preliminari indicano spessori dell'ordine di

20-30 m sul settore superiore verso il Colle Ciardoney, e fino a

una settantina di metri nella porzione intermedia, a monte del

cambio di pendenza presso cui si trovano la palina n. 3 e i pozzi

glaciali. Quest'ultimo dato lascia ipotizzare la presenza di una

depressione subglaciale che entro pochi decenni, con il regresso del

ghiacciaio, potrebbe essere colmata da un nuovo lago.

Ma le elaborazioni complete e definitive sono in corso e verranno

presentate prossimamente.

Gli operatori di

Imageo percorrono il ghiacciaio lungo diversi transetti

con il georadar (GPR) georeferenziato con

GPS. Qui sopra, in primo piano, Andrea Tamburini con l'acquisitore dei dati,

seguito da Fabio Villa, che trascina l'antenna GPR

(f. SMI).

Fabio Villa trascina l'antenna GPR lungo

la superficie del Ghiacciaio Ciardoney,

operazione facilitata dalla crosta portante da fusione-rigelo sulla

neve recente

(f. SMI).

Tracce dei profili

georadar eseguiti da monte (sinistra) verso valle (destra).

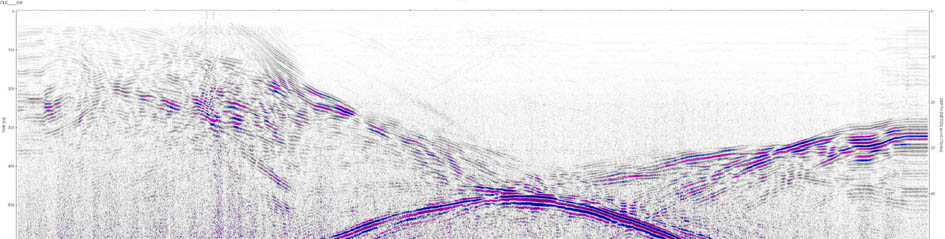

Esempio di sezione

radar della parte alta del ghiacciaio, orientata da Nord-Ovest a

Sud-Est, che mostra uno spessore massimo di ghiaccio pari a circa 30

metri

(elaborazione preliminare

Imageo).

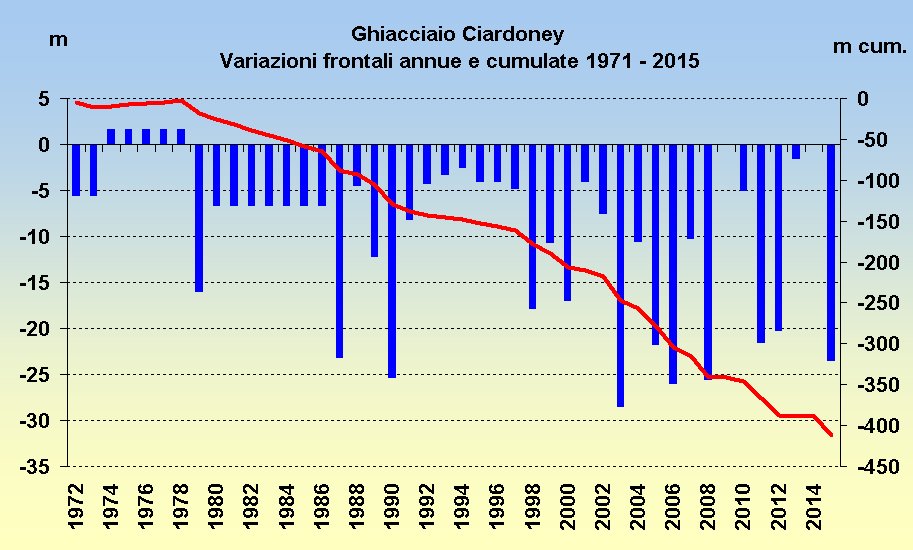

Variazioni

frontali: drastico ritiro

Le forti perdite di massa della stagione

si sono tradotte anche in un massiccio ritiro della fronte, di ben

33,5 m al segnale A4D (sinistra orografica) e di 13,5 m al

segnale A5C (destra orografica), in posizione più protetta dalla

fusione per l'abbondante copertura detritica superficiale, e in

media il regresso frontale è stato di 23,5 m, portando così a ben

412 m il ritiro cumulato dal 1971.

Presso la fronte, oltre a nuovi affioramenti rocciosi, si è osservato

lo sprofondamento e la frammentazione di grandi porzioni di ghiaccio,

fenomeni favoriti molto probabilmente anche da piene impulsive del torrente subglaciale durante i numerosi temporali che hanno caratterizzato

l'estate 2015, in particolare quelli dell'8-9 e 13-14 agosto (grafici

al fondo dell'articolo).

Serie delle

variazioni frontali annue dal 1971 al 2015: in 44 anni il ritiro

cumulato è stato di ben 412 m, e solo nel 1990, 2003, 2006 e 2008

l'entità del regresso annuale fu superiore a quanto osservato nel 2015

(23,5 m).

Veduta del pendio

frontale del ghiacciaio dall'elicottero: alcuni cm di neve recente

mettono in risalto il percorso delle bédières, profonde anche 1 m,

incise dall'acqua di fusione che ha ruscellato sul ghiaccio vivo per

circa due mesi. Al momento dell'osservazione, con presenza di neve

fresca, cielo nuvoloso e circa 1 °C, la fusione era molto scarsa (f.

SMI).

Veduta d'insieme del Ciardoney dalla stazione fotografica S2,

presso la stazione meteorologica:

la recente copertura nevosa che imbianca la

superficie (già fusa invece sulle limitrofe zone rocciose e

detritiche) rende ben visibile il perimetro del ghiacciaio, ma

impedisce di cogliere la reale situazione dell'apparato glaciale, fino a pochi giorni prima diffusamente spoglio e annerito

dal detrito al termine di una stagione particolarmente sfavorevole (f.

Diego Marzo).

I tecnici Diego

Marzo e Riccardo Chiotti hanno lavorato alla manutenzione della

stazione meteorologica, sempre in ottima efficienza a 5 anni

dall'installazione.

Ecco un grafico della temperatura dell'aria (medie su 10') durante la

stagione di fusione

nivo-glaciale 2015, dal 1° maggio al 15 settembre.

Colpisce l'anomala durata del periodo ininterrottamente senza gelo,

ben 76 giorni tra il 31 maggio e il 15 agosto, inoltre nei 31

giorni tra il 29 giugno e il 29 luglio

non si è mai scesi sotto i 4 °C.

Si segnalano anche l'estremo massimo di 17.4 °C del 2 luglio, e

la notte particolarmente tiepida tra il 7 e l'8 luglio, con minima di

10.4 °C.

Violenti temporali

si sono abbattuti sul ghiacciaio verso la metà di agosto, al transito

di attivi fronti atlantici che hanno interrotto le ondate di calore,

in particolare nei giorni 8-9 e 13-14:

la caduta di abbondante acqua liquida (106 mm in meno di 36 ore l'8-9

agosto) con temperature talora di 5-7 °C ha contribuito alla fusione

del ghiaccio e all'impetuoso ruscellamento superficiale sul

ghiacciaio.

I grafici mostrano le quantità di precipitazione in intervalli di 10

minuti e l'andamento del livello del torrente glaciale nei due

episodi: si nota la rapidissima risposta del corso d'acqua ai

rovesci caduti nel piccolo bacino d'alta quota (< 2 km2),

con tempi di corrivazione dell'ordine di 10-20 minuti. Lo scroscio

più intenso (7,6 mm in 10') si è rilevato tra le h 23:00 e le h

23:10 locali dell'8 agosto, seguito da altri copiosi rovesci notturni

che entro l'alba del 9 hanno fatto salire il torrente fino al livello

di 55 cm (non frequente, ma inferiore al massimo di 72 cm del 4

settembre 2011). L'episodio pomeridiano del 14 agosto ha prodotto

anche una forte grandinata (qui sotto).

Il pianoro frontale del Ciardoney imbiancato dalla grandinata del 14

agosto 2015, ripreso alle ore 16 dalla webcam. Si noti il torrente

ingrossato e torbido (livello 48 cm), e i rivoli d'acqua che

percorrono le morene laterali sinistre, erodendone i depositi.

Ore 13, missione

compiuta... Ecco il gruppo di lavoro al rientro alla centrale IREN di

Rosone: da sinistra, Dario Farys (pilota Pellissier Helicopter),

Andrea Tamburini (Imageo), Ivo Bonato (cineoperatore RAI), Fabio Villa

(Imageo), Luca Mercalli (SMI), Diego Marzo e Riccardo Chiotti

(elettricisti - tecnici stazione meteo), Fulvio Fornengo (SMI).

Segui in in tempo reale la situazione sul Ghiacciaio Ciardoney

(dati

meteo e webcam)

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

Un particolare ringraziamento a

Valtecne

per il supporto alle campagne di misura sul Ciardoney

|