|

FINE INVERNO E

MARZO

2024 AL NORD ITALIA:

MITEZZA E PRECIPITAZIONI SOVRABBONDANTI,

GRANDI NEVICATE IN ALTA MONTAGNA

4 aprile 2024, SMI / Redazione Nimbus

Da metà febbraio 2024 lo schema di circolazione atmosferica

prevalente a scala europea è radicalmente cambiato.

Dopo una prima parte di inverno complessivamente avara di

precipitazioni, depressioni atlantiche sull'Ovest europeo hanno

inviato ripetuti sistemi frontali associati a venti umidi con

direzione di provenienza al suolo tra Sud-Ovest, Sud e Sud-Est,

situazioni favorevoli al ritorno di precipitazioni abbondanti e

talora straordinarie nel bimestre febbraio-marzo 2024 soprattutto a

ridosso della fascia montana e pedemontana dall'alto Piemonte al

Friuli, e sull'Appennino settentrionale.

Durante gli episodi perturbati di febbraio-marzo 2024 il limite pioggia-neve, mediamente

piuttosto elevato, si è collocato nella maggior parte dei casi tra

1000 e 1500 metri, e a quote superiori gli accumuli nevosi sono stati

importanti. Particolarmente intensa la nevicata del 2-4 marzo sulle

Alpi occidentali, con quantità di neve fresca fino a 100-120 cm in 36

ore oltre i 1300-1500 m sulle zone più esposte allo sbarramento del

flusso umido da Sud-Est (Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana). Qui

sopra, si apre una via nel manto nevoso spesso in totale 160 cm a

Ceresole Reale (1600 m, Valle Orco, Gran Paradiso) al termine della

nevicata il 4 marzo 2024 (f. Raffaella Miravalle).

Sei eventi perturbati principali

(9-10 e 26-28 febbraio 2024, 2-4, 8-10 e 26-27 marzo, 29 marzo-1°

aprile) hanno definitivamente chiuso l'eccezionale

episodio

secco del biennio 2022-2023 anche al Nord-Ovest, dove la siccità era

stata più prolungata ed estrema. A parte il breve e dannoso episodio

di maggio 2023 con le

alluvioni in Romagna, il Settentrione non vedeva un regime di

precipitazioni così estese e abbondanti da almeno tre anni.

Salvo fugaci apparizioni a quote di fondovalle, le masse d'aria per lo

più miti in circolazione hanno confinato le nevicate in

media-alta montagna, ma sopra i 1500-2000 m sulle Alpi lo spessore

del manto nevoso è cresciuto fino a valori notevoli e poco

usuali soprattutto negli ultimi decenni segnati da una diffusa

diminuzione dei parametri di innevamento, mentre in Valpadana

occidentale (Milano, Torino) l'inverno 2023-24, il più tiepido in

oltre due secoli, si è chiuso senza alcuna nevicata misurabile.

2_MilosLago.jpg)

Pur

senza innescare dissesti geo-idrologici estesi e rovinosi, le piogge

sovrabbondanti di febbraio-marzo 2024 hanno determinato numerosi

eventi franosi su Alpi e Appennino settentrionale, e allagamenti in

pianura. L'episodio più rilevante è rappresentato dalla piena di fine

febbraio nel bacino del Bacchiglione tra le province di Vicenza e

Padova. Nell'immagine, il fiume invade alcune abitazioni a Bovolenta,

Padova

(29 febbraio 2024, f. Milos Lago).

Confronto tra le anomalie di altezza del geopotenziale al livello

isobarico di 500 hPa nei periodi dicembre 2023-gennaio 2024 e

febbraio-marzo 2024. Evidente il passaggio da anomalie positive

(anticicloni più robusti del consueto, colori giallo-rossi) tra Europa

meridionale e Nord Africa, a valori negativi (depressioni più profonde

del solito, blu-viola) in zona atlantica, transizione responsabile del

ritorno di flussi di libeccio e scirocco con sbarramento orografico e

incentivazione delle precipitazioni sull'Appennino settentrionale e

sul pendio sudalpino.

SINTESI DEGLI

EVENTI PERTURBATI PRINCIPALI

9-11 febbraio 2024

La perturbazione del 9-11 febbraio, a cui va il merito di aver

attenuato la siccità e l'inquinamento atmosferico al Nord, scarica le precipitazioni più copiose dall'alto Piemonte al Friuli e

sull'arco ligure-tirrenico, dove i fiumi riprendono vita ma senza

fare danni. Solo qualche interruzione stradale per frane nell'Imperiese

e in Val di Ledro (Trento). La località di Urbe, sull'Appennino

savonese ma già afferente al bacino padano dell'Orba, riceve ben

315 mm d'acqua (fonte:

ARPA Liguria);

notevoli per la Riviera di Ponente i 101 mm di Sanremo, e benvenuti, a

Torino, i 43 mm in tre giorni, quantità ordinaria ma che non si era

più vista da fine agosto 2023. Salvo locali apparizioni sotto i 1000

m, come in Val Sesia, le correnti miti meridionali confinano la

neve in media-alta montagna (fino a 50-80 cm in quota dal Monte Rosa

alle Alpi lombarde).

26-28 febbraio 2024

Il sistema perturbato dei giorni tra lunedì 26 e mercoledì

28 febbraio, associato a un flusso di scirocco, è molto attivo al Nord e in Toscana, scaricando

diffusamente più di 100 mm di precipitazioni dalla Liguria alla

Montagna Pistoiese, e dall'Emilia e Lombardia fino al Veneto e Friuli,

con punte di 202 mm a

Monte Oppio (Pistoia; fonte

CFR Toscana) e

259

mm a Valpore

(Monte Grappa, Vicenza; fonte

ARPA Veneto). Proprio il Vicentino, in allerta rossa della protezione

civile, vive gli effetti più vistosi con diffusi allagamenti di

strade e abitati e una notevole piena del fiume Bacchiglione,

fortunatamente attenuata da due efficaci casse di espansione fluviale

realizzate a monte.

Ma a essere bagnatissimo – in questa zona così

come altrove al Settentrione - è stato febbraio 2024 nel suo insieme, con

totali fin oltre 500 mm sulle Prealpi e di 290 mm a Vicenza, record

per questo mese dall'inizio delle misure in città nel 1919. In piena

anche i fiumi emiliani, gonfiati dalla pioggia caduta fin quasi sul

crinale appenninico, specie il Reno nel Bolognese. Sulle Alpi

occidentali dal Cuneese al Gran Paradiso in tre giorni

cade anche un metro di neve fresca oltre i 1500 m, poi rapidamente

intriso da pioggia e fusione nivale.

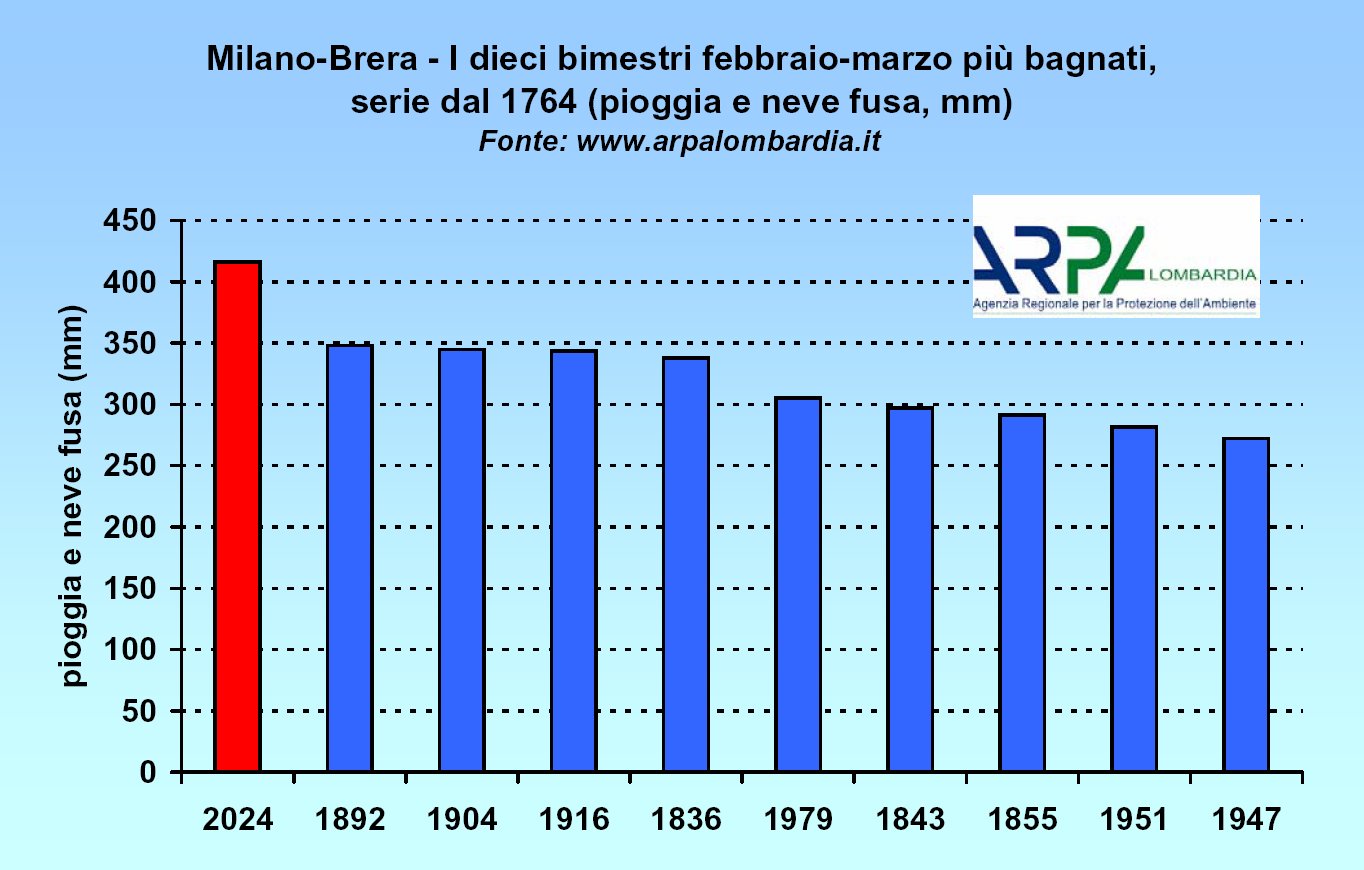

Allagamenti a Milano sotto la pioggia del 27 febbraio 2024. Stando

alla serie storica di riferimento di Brera, attualmente gestita da

ARPA Lombardia,

il capoluogo ha vissuto il bimestre febbraio-marzo più ricco

di precipitazioni dall'inizio delle misure pluviometriche nel 1764,

con un totale di 416 mm, pari a tre volte e mezzo la norma. Il pluviometro

ha rilevato pioggia ogni giorno dal 22 febbraio al 6 marzo,

accumulando 208 mm in un'insolita sequenza di 14 giorni piovosi

consecutivi (f. Davide Santini).

2-4 marzo 2024

Brevissimo intervallo, poi una nuova e intensa fase perturbata -

associata alla depressione "Fedra" (nomenclatura

Eumetnet) in

formazione sulla Costa Azzurra - si sviluppa a ridosso del primo

weekend di marzo, tra sabato 2 e lunedì 4. I massimi effetti si

avvertono al Nord-Ovest,

dove in 36 ore cadono fino a 150-200 mm di pioggia sui fondovalle dal

Monviso al Biellese, e oltre 70 cm di neve fresca oltre i 1300-1500 m

dal Cuneese, alla bassa Valle d'Aosta, al Monte

Rosa e Ossola, con punte fino a 100-120 cm sulle zone più esposte allo

sbarramento del flusso umido da Sud-Est (Valli di Lanzo, Valli Orco e

Soana). Sotto i rovesci più intensi il suolo si imbianca talora fino a

500-600 m.

La nevicata - tra le più copiose quanto meno dell'ultimo decennio e insolitamente umida e pesante, caratteristica accentuata da

inverni sempre più miti - determina interruzioni stradali per

valanghe (tremila residenti e turisti isolati nella Valle di Gressoney,

Valle d'Aosta),

lo schianto di centinaia di alberi nei boschi e black-out elettrici.

Al mattino del 4 marzo si misurano spessori nevosi totali al suolo (inclusa dunque

la neve presente in precedenza) che talora non si erano più osservati

da 5-10 anni. Si tratta di valori poco usuali soprattutto nei recenti

anni caratterizzati da una nevosità sempre più modesta, tuttavia per

nulla eccezionali in serie di osservazione di 50-100 anni.

Alcuni

esempi (in parentesi il mese in cui si era osservato l'ultimo spessore

nevoso analogo o superiore):

* 124 cm a Balme (1450 m, Valli di Lanzo), info del socio SMI Gianni

Castagneri (metà marzo 2016);

* 147 cm a Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa), dato SMI/CFR VdA

(metà aprile 2018);

* 160 cm a Ceresole Reale-diga (1579 m, Valle Orco-Gran Paradiso),

dato IREN Energia (inizio febbraio 2014);

* 195 cm al Lago Telessio (1917 m, Valle Orco-Gran Paradiso), dato

IREN Energia (fine novembre 2019);

* 255 cm al Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Val Soana-Gran

Paradiso), dato SMI (fine dicembre 2019).

A valle, le forti piogge gonfiano i corsi d'acqua

con bacino collocato per lo più sotto i 1000 m (es. Ghiandone, Chisola

e Banna tra Saluzzese e Torinese), e una

moderata piena transita lungo il Po senza effetti

significativi.

Alcune frane in Liguria e sull'Appennino Parmense, ma senza danni

gravi. Imbiancata pure la Sardegna sopra gli 800 m.

Carta

della pressione e dei fronti in superficie prevista per le ore 12 UTC

del 4 marzo 2024, con la depressione Fedra (Carlotta per l'Istituto

di Meteorologia della Libera Università di Berlino) collocata sul

Tirreno e il sistema frontale in occlusione e progressivo

indebolimento sul Centro-Nord Italia.

Gressoney-La Trinité (1630 m, Valle d'Aosta), 4 marzo 2024. Il vicino

osservatorio di Gressoney-D'Ejola (1850 m) rileva 81 cm di neve fresca

in tre giorni (f. Arnold Welf).

La

media-alta Valle di Gressoney, ai piedi del Monte Rosa, rimane isolata

domenica 3 marzo 2024 per la caduta della valanga "Bounitzon" a Gaby.

La massa nevosa ostruisce l'imbocco della galleria paravalanghe

realizzata a protezione della SR 44, alla base di un canalone

storicamente percorso da slavine. La valanga cadrà nuovamente domenica

10 marzo (foto La

Stampa).

Pian

del Frais (1500 m, Chiomonte, Val Susa), 130 cm di neve al suolo a

poche ore dalla fine della grande nevicata del 2-4 marzo 2024 (f.

Daniele Cat Berro).

Alberi

abbattuti (a decine) dal carico di neve umida e pesante lungo la

strada Susa - Pian del Frais, attorno ai 1300 m di quota (f. Daniele

Cat Berro).

La generale riduzione dei parametri di innevamento - soprattutto a

quote inferiori a 2000 m sulle Alpi - a causa dell'aumento delle

temperature medie, non esclude il verificarsi di quando in quando

di nevicate di forte intensità, potenzialmente anche più dannose

proprio per la maggiore densità del manto nevoso stanti le

temperature più elevate, con diffusi danni al patrimonio forestale

(che talora amplificano quelli già dovuti a tempeste di vento, siccità

e attacchi di parassiti) e alle linee elettriche. Diffusi

schianti di alberi da neve pesante si ebbero a

metà novembre 2019

(dal Torinese all'Alto Adige) e, a quote più elevate intorno a 2000 m,

a

fine novembre 2016 (alta Val Susa).

8-10 marzo 2024

Intense precipitazioni - esaltate dallo sbarramento orografico di

un flusso di scirocco - si ripresentano a distanza di appena una

settimana, nel weekend 8-10 marzo, e subissano d'acqua

soprattutto l'alto Piemonte, l'Appennino settentrionale e le Prealpi

orientali. Piogge talora superiori a 100 mm (e fino a 180 mm a Mele,

Genova, fonte

ARPA Liguria) su suoli ormai saturi attivano

piene ordinarie lungo

fiumi quali Bisagno, Orba, Bormida e Sesia in Liguria e Piemonte

(allagamenti nell'Alessandrino), Taro e Arda in Emilia, e frane qua e

là sui rilievi.

Nuove copiose nevicate sulle Alpi

occidentali, oltre i 700-1000 m nelle valli torinesi, ma ben più in

basso nel Cuneese e nell'Ossola (fino ai circa 550 m di Cuneo e ai

270 m di Domodossola, a causa dell'isotermia nei bassi strati

atmosferici conseguente all'intensità delle precipitazioni). Oltre i

1200 m lo strato di neve fresca è diffusamente spesso 50-100 cm e innalza il pericolo valanghe al livello

4-forte; numerose le strade interrotte, uno sciatore ucciso da una

slavina sulle alture di Monesi (Alpi Liguri), e il manto nevoso totale,

come già avvenuto una settimana prima, cresce fino a spessori poco usuali negli ultimi decenni di

decrescente innevamento.

150 cm totali al suolo ai 1450 m di Balme,

Valli di Lanzo, valore che a

questa data o in un periodo più tardivo, in questa località dotata di

serie nivometrica dal 1929, non si era più osservato dal 1996.

Sempre notevoli ma meno rari i 170 cm totali al suolo a

Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa), superati più volte nella

serie storica dal 1927 e anche in date ben più tardive, nel 1958 (180

cm il 14 aprile), 1963 (220 cm il 7 aprile), 1972 (1975 cm il 21

aprile), 1975 (215 cm il 10 aprile), 1978 (210 cm il 2 aprile), 1986

(230 cm il 9 aprile) e 2018 (205 cm il 13 aprile).

Al passaggio del fronte freddo nel pomeriggio di domenica 10 marzo si

formano temporali dalla Toscana alla Campania,

e perfino un tornado con danni a edifici viene segnalato presso

Mantova, fenomeno

ripetutosi lunedì 11 marzo a Sabaudia (Latina) in una giornata temporalesca e ventosa al

Centro-Sud.

Balme (1450 m, Valli di Lanzo,

Torino), situazione al mattino di domenica 10 marzo 2024: il sindaco e

socio SMI Gianni Castagneri (oltre a scattare l'immagine) rileva 92 cm

di neve fresca in circa 48 ore e 150 cm di neve totale al suolo, uno spessore che - a

questa data o in un periodo più tardivo - in questa località dotata di

serie nivometrica dal 1929 non si era più osservato dal 1996

(con 155 cm il 18 marzo).

Ceresole Reale (Valle Orco, Torino)

si sgomberano i circa 60 cm di neve fresca caduti nelle 36 ore

precedenti (f. Renzo Bruno Mattiet).

Come una settimana prima, il manto nevoso totale al suolo si è

riportato a circa 160 cm.

10 marzo 2024, il

Rifugio

Onelio Amprimo (1385 m, bassa Val Susa)

al termine della nevicata di 70 cm, con 123 cm di neve totale al

suolo, massimo spessore dell'inverno 2023-24 (f. Daniele Cat Berro).

26-27 marzo 2024

La perturbazione di martedì 26 - mercoledì 27 è accompagnata

da scirocco con copiosa polvere sahariana che rende rossastri i cieli al Centro-Sud. Danni per le

violente raffiche

di vento in Sicilia (106 km/h a Palermo) e specie all'aeroporto di

Trapani, precipitazioni importanti in zona prealpina e Liguria e

nevicate scese con uno strato di alcuni centimetri in località a quota

300-500 m, come Cuneo, Ceva e Domodossola (isotermia), mentre sulle Alpi orientali

con il flusso caldo meridionale il limite pioggia-neve sale fino a 2000 metri.

Mercoledì 27 una valanga investe alcuni veicoli che si erano

avventurati al Colle della Maddalena (1996 m, Cuneo) nonostante il

divieto di transito istituito proprio in vista della nevicata da 60

cm: gli occupanti vengono soccorsi e salvati.

29 marzo-1° aprile 2024

L'ultimo episodio perturbato prima in un ritorno a condizioni

anticicloniche (e straordinariamente calde) si verifica a ridosso

della Pasqua, tra venerdì 29 e lunedì 1° aprile. Tre distinte

fasi di precipitazioni, talora temporalesche, interessano con i

maggiori apporti d'acqua i rilievi del Nord, e in particolare la

fascia montana dall'alto Piemonte, alle Alpi Orobie, al Friuli, con

centri di scroscio superiori a 300 mm in 4 giorni in collocati in Val

Strona di Omegna (371 mm a Sambughetto, fonte

Arpa Piemonte)

e sui rilievi alle spalle di Pordenone. I forti rovesci caduti su

suoli ormai sovrassaturi d'acqua determinano frane e interruzioni

stradali in varie località, sulla SS45 a Bargagli-La Presa

(Genova), in Val Strona di Omegna (Verbania), con circa 450 evacuati,

sulla SP11 a Tartano (Sondrio); inoltre, colata detritica sulla

SS39 dell'Aprica a Edolo (Brescia), con straripamenti anche in zona

abitata; caduta di massi su una falegnameria a Ora (Bolzano) e sulla

A23 presso Amaro (Udine); infine una valanga interrompe la SS33 del

Sempione tra Trasquera (Verbania) e il confine con la Svizzera.

Anche in questo caso una massiccia nube di polvere sahariana

accompagna l'evento rendendo molto torbida l'atmosfera in tutta Italia

e colorando le precipitazioni (vedi più avanti), e il flusso tiepido

meridionale confina le nevicate in gran parte sopra i 1500-2000 m

sulle Alpi. In alta montagna cadono comunque nevicate

imponenti, fino a un metro e mezzo di neve fresca in Val d'Ossola,

come ai 2453 m della stazione Arpa Piemonte di Formazza-Pian dei

Camosci, dove il manto nevoso totale al suolo il 1° aprile tocca 402

cm, valore notevole e poco frequente, ma non eccezionale sul lungo

periodo, superato dai 462

cm del 28 aprile 2009; al prospiciente Lago del Sabbione, a

quota identica (2462 m) la soglia dei 4 metri di neve al suolo è

stata raggiunta o superata in media un anno su quattro nella serie

di misura giornaliera cominciata nel 1950.

Nel corso della giornata di Pasquetta, con

l'allontanamento del corpo nuvoloso principale seguito dall'ingresso

di venti da Nord-Ovest, schiarite si sono propagate a partire dalle

regioni nord-occidentali. Tuttavia nel pomeriggio intense celle

temporalesche si sono riformate sul Verbano producendo copiose

grandinate nei dintorni di Arona - notevoli per il periodo

dell'anno - spingendosi poi fino a Milano e alla pedemontana veneta

(piccolo tornado e grandine con elementi anche di 5 cm di

diametro sulla pianura a Nord-Est di Vicenza).

Nel contempo al Sud lo scirocco - ulteriormente

surriscaldato per effetto foehn sul versante tirrenico della Sicilia -

portava temperature da piena estate, culminate nei 35,0 °C

del 1° aprile a Torregrotta (Messina, fonte

SIAS

Sicilia), valore decisamente raro per il mese centrale della

primavera.

Precipitazioni alla base del temporale a supercella che ha interessato

Milano e dintorni nel tardo pomeriggio di lunedì 1° aprile 2024

producendo forti grandinate, peraltro non le prime di questa annata.

E' notevole, infatti, che la zona di Milano-Sud abbia già contato 5

episodi grandinigeni entro il 1° aprile! (f. Davide Santini).

_RiccardoScotti.jpg)

L'imponente innevamento presente in quota sulle Alpi Orobie

valtellinesi al ritorno del sereno il 2 aprile 2024, dopo le intense

precipitazioni del 31 marzo, giorno di Pasqua (130 mm in 8 ore a

Pescegallo di Gerola Alta, Sondrio, fonte

ARPA Lombardia), responsabili anche di frane con

interruzione di strade di bassa montagna. Nell'immagine, il Pizzo di

Coca, vetta più elevata delle Orobie con i suoi 3052 m (f. Riccardo

Scotti).

_RiccardoScotti.jpg)

Sempre

il 2 aprile 2024, il Pizzo di Rodes (2829 m) e la Punta di Santo

Stefano (2697 m). Al vicino Lago Reguzzo (2450 m) la stazione

meteo-nivometrica

ARPA Lombardia indica uno straordinario spessore

nevoso totale di circa 450 cm, analogo a quanto rilevato nel 2014 (f.

Riccardo Scotti).

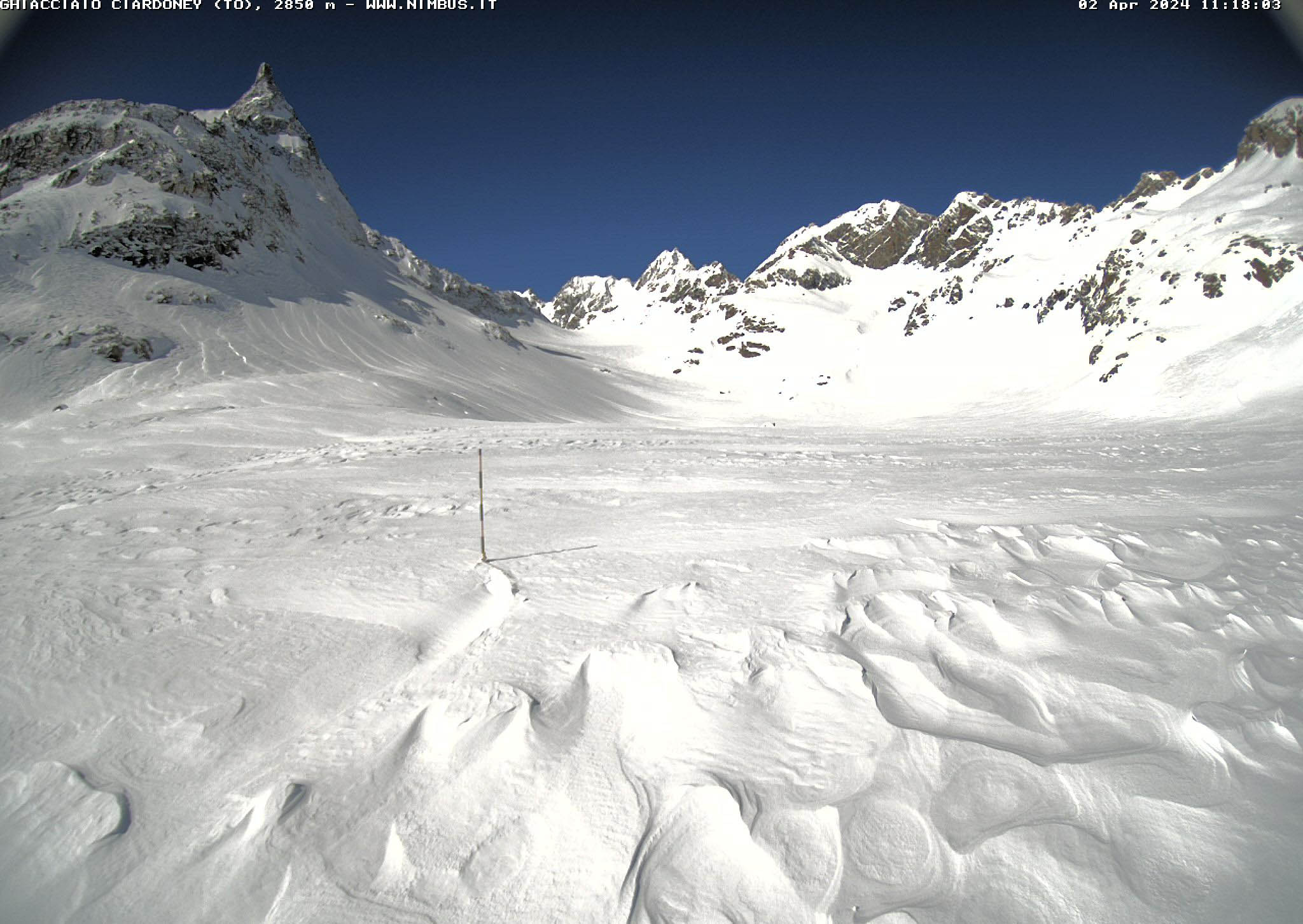

Immagine ripresa alle h 11 del 2 aprile 2024 dalla

webcam annessa alla stazione meteorologica SMI del Ghiacciaio

Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso). Da poco terminata l'intensa

nevicata del 30 marzo-1° aprile, il manto nevoso totale al suolo è di

290 cm, valore ben superiore alla media del breve periodo di

osservazione 2013-2023 (173 cm a questa data), tuttavia non

eccezionale.

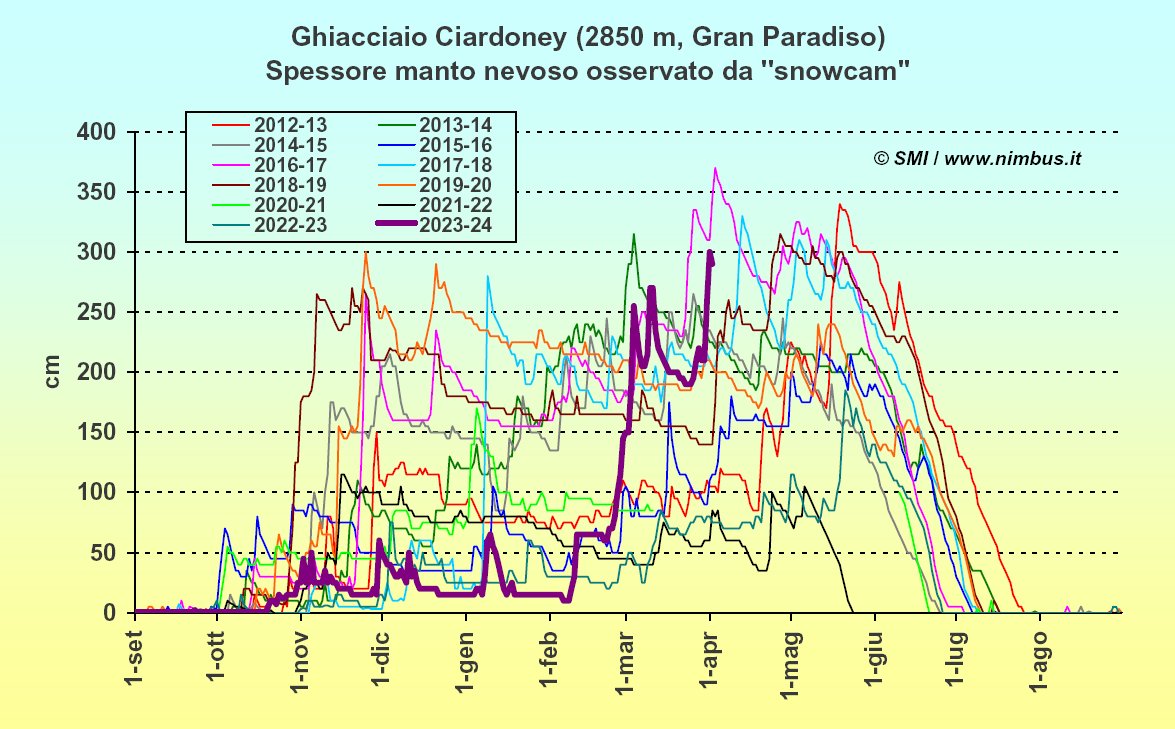

Andamento giornaliero dello spessore totale della neve alla

stazione

meteorologica SMI presso il Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso) nelle

stagioni dal 2012-13 al 2023-24.

L'inverno 2023-24 (linea viola più spessa) si è distinto per un

innevamento molto carente fino a inizio febbraio, talora ai

minimi della breve serie di osservazione da snowcam, dopodiché le ripetute e

copiose nevicate susseguitesi dall'8 febbraio in poi hanno

portato il manto su valori sopra media, fino a 300 cm il 1° aprile

(massimo della serie: 370 cm il 3 aprile 2017).

Notevoli i 190 cm di neve fresca caduti in due episodi tra il 26

febbraio

e il 4 marzo 2024.

FINE MARZO 2024: DUE NOTEVOLI TRASPORTI

DI

POLVERE SAHARIANA

Nell'ultima settimana di marzo 2024, in occasione di

due distinti episodi sciroccali (26-27 marzo, 29 marzo-1° aprile), si

sono verificati massicci trasporti di polvere sahariana verso Nord. In

particolare nel secondo caso la nube di polvere, oltre a invadere

tutto il Mediterraneo, ha raggiunto latitudini scandinave, e in Italia

il carico totale di polvere in sospensione nell'intera colonna della

troposfera ha superato l'inconsueto valore di 4 grammi per metro

quadrato (30-31 marzo).

In tutto il Paese il cielo densamente offuscato ha

assunto tinte grigio-ocra-rossastre (a seconda della nuvolosità e

delle ore della giornata), e laddove erano presenti precipitazioni,

dunque soprattutto al Nord, la polvere è ricaduta al suolo come

rilevante "deposizione umida" (wet deposition), colorando

vistosamente la pioggia, e la neve sulle Alpi.

Si tratta di episodi naturali dai risvolti sia

positivi, come il contributo alla fertilizzazione dei suoli

su distanze anche di migliaia di chilometri (vedi il caso dell'Amazzonia

qui), sia negativi, come il temporaneo peggioramento

della qualità dell'aria e l'accelerata fusione del manto nevoso

nelle settimane e mesi successivi a causa della diminuzione

dell'albedo (la superficie del manto nevoso, non più bianca e

altamente riflettente, assorbe più radiazione solare; vedi

questo studio condotto in Valle d'Aosta).

La loro ricorrenza è sostanzialmente annuale, ma gli

eventi di fine marzo 2024 sono stati tra i più estesi e appariscenti

dell'ultimo ventennio (notevolissimo, sulle Alpi, fu quello del 21

febbraio 2004).

Inoltre, secondo una

ricerca disponibile in preprint sulla piattaforma EGUsphere (Sharp

increase of Saharan dust intrusions over the Western Mediterranean and

Euro-Atlantic region in winters 2020–2022 and associated atmospheric

circulation), questi trasporti di polvere verso l'Europa sono stati più accentuati del

solito nel periodo 2020-2022. Ricordiamo, tra i

vari, gli episodi del

6 febbraio e

23-24 febbraio 2021, avvenuti tuttavia in contesto anticiclonico e

senza deposizione umida significativa.

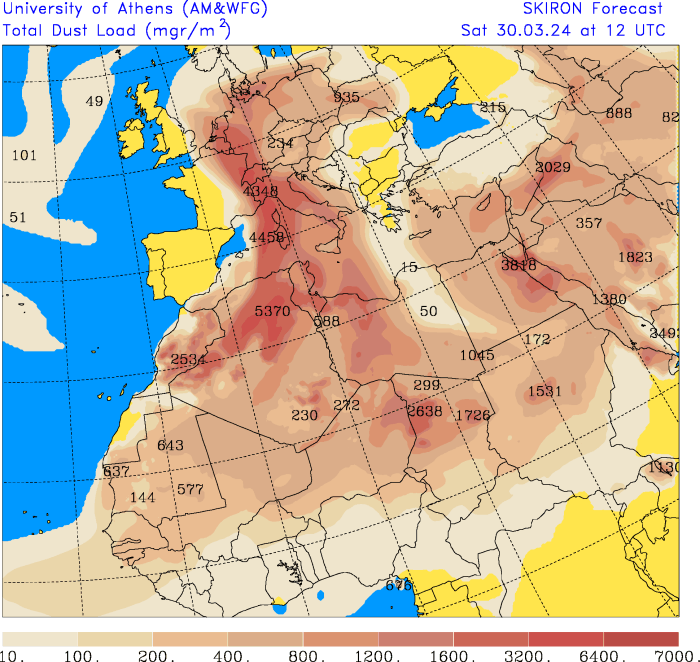

Carico

totale di polvere sahariana nella troposfera (milligrammi al metro

quadrato) previsto dal

modello Skiron dell'Università di Atene per le h 12 UTC di sabato

30 marzo 2024. Il pennacchio di polveri sospinto dallo scirocco giunge

fino al Mare del Nord, con quantità, rare a vedersi, superiori a 4 g/m2

sui cieli dell'Italia e delle Alpi.

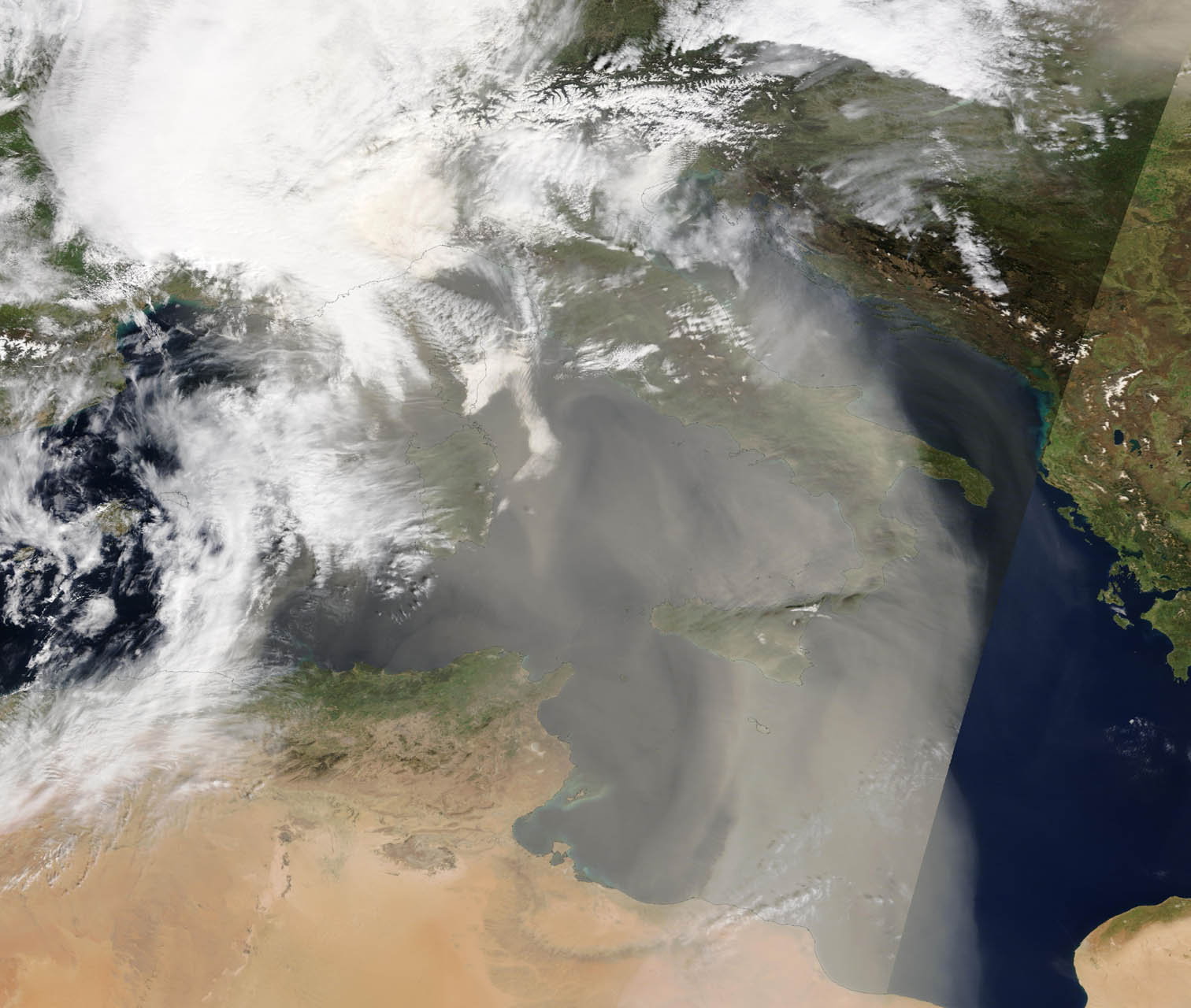

La

vasta nube di polvere in viaggio dall'entroterra desertico di Algeria,

Tunisia e Libia verso l'Italia, nell'immagine composita del satellite

NASA-Terra del 30 marzo 2024 (canale visibile).

31

marzo 2024: la marcata deposizione di polvere desertica sulla neve a

Prato Nevoso, Cuneo (f. Enrico Cavallo,

www.enricocavallo.com).

Nebbia

e neve dai toni giallognoli il 30 marzo 2024 alla stazione

meteorologica automatica dell'Istituto Angelo Mosso (2901 m, Monte

Rosa), fondato nel 1907 per lo studio del clima, dei ghiacciai e della

fisiologia umana ad alta quota

(f. Michele Freppaz).

Al

primo mattino di Pasqua (31 marzo 2024) i raggi solari si fanno strada

a fatica tra la nube di polvere sahariana che offusca il cielo di Roma

e di gran parte dell'Europa centro-meridionale (f. Filippo Thiery).

BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO TRA I PIU' BAGNATI AL NORD, RECORD SECOLARI A

MILANO E OROPA (BIELLA)

Al susseguirsi di marcati eventi di precipitazione tra

febbraio e marzo 2024 si è sviluppata una forte anomalia pluviometrica

positiva soprattutto al Nord-Ovest e sulle zone a Nord del Po, tanto

che sia i due singoli mesi, sia il bimestre nel suo insieme, sono

risultati tra i più bagnati in numerose località dotate di

lunghe serie storiche di misura.

Sull'Appennino Ligure e lungo la fascia prealpina

dall'alto Piemonte al Friuli-Venezia Giulia si sono registrati

totali febbraio-marzo di pioggia e neve fusa anche superiori a

800-1000 mm. Da Ovest a Est:

1198,2 mm a Urbe-Vara Superiore (Savona,

Arpa Liguria)

838,0 mm all'osservatorio

del Santuario di Oropa (Biella)

1020,6 mm a Valstrona-Sambughetto (Verbania,

Arpa Piemonte)

1065,6 a Seren del Grappa-Valpore (Belluno,

Arpa Veneto)

1064,2 a Piancavallo (Pordenone,

Arpa FVG)

1047,8 mm a Musi (Udine,

Arpa FVG)

Si tratta di apporti circa tripli o quadrupli rispetto alla media,

e l'anomalia è stata resa particolarmente evidente dal verificarsi di

precipitazioni così copiose in un periodo di norma tra i più secchi

dell'anno.

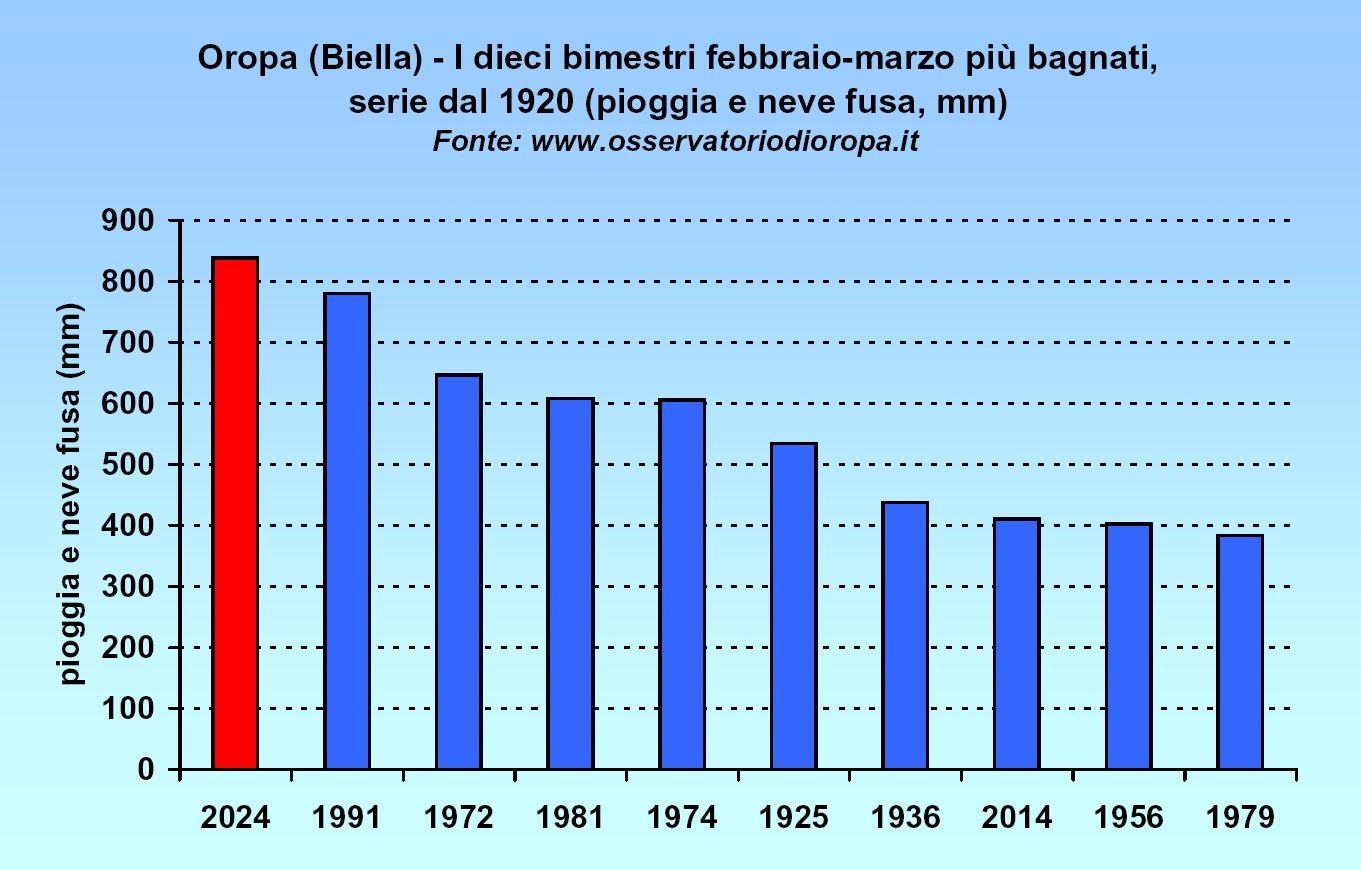

All'osservatorio di Oropa risulta il bimestre

febbraio-marzo più ricco di precipitazioni nella serie di dati

continua dal 1920 (4,1 volte la norma 1991-2020).

Record anche a Milano-Brera (Arpa

Lombardia) nella serie storica avviata nel 1764, tra le più

longeve d'Italia, con totale bimestrale di 416,2 mm (3,5 volte

la norma 1991-2020).

A Torino-centro (via della Consolata,

Arpa Piemonte)

il totale di 335,2 mm (3,7 volte la norma 1991-2020) è invece

il terzo più elevato dal 1802 dopo i casi del 1974 (367 mm) e 1972

(345 mm).

Santuario di Oropa (Biella), la torre dell'osservatorio

meteo-sismico istituito nel 1874 nel quadro della "Corrispondenza

Meteorologica Alpino-Appennina"

di padre F. Denza, con serie di dati pluviometrici completa dal 1920.

L'osservatorio è gestito dall'amministrazione del Santuario (don

Silvano Cuffolo), e dal 1988 vi si affianca anche una stazione Arpa

Piemonte.

Il 12 marzo 2024, in una brillante parentesi di foehn, restavano al

suolo 33 cm di neve dopo l'intensa perturbazione dei giorni 8-10 marzo

che - al limite tra precipitazioni liquide e solide - ha scaricato 147

mm di pioggia e neve fusa e 39 cm di neve fresca (f. Daniele Cat Berro).

L'intera stagione invernale 2023-2024 (novembre-marzo) ha totalizzato

94 cm di neve fresca, pari al 58% della norma 1991-2020. Dunque, a

questa quota di bassa montagna, un inverno povero di nevicate, che

nello straordinario recupero pluviometrico di fine stagione ha visto

la pioggia prevalere spesso sulla neve a causa dell'anomala mitezza.

Rapidi passaggi da un estremo di precipitazioni a quello opposto

(siccità -> eccesso, o viceversa) si sono verificati anche in passato,

ma sorprende la frequenza con cui questi eventi - di recente

denominati "whiplash" (colpi di frusta) in letteratura scientifica -

si stanno presentando (si pensi anche alle

alluvioni di maggio 2023 in Romagna, giunte dopo un anno e mezzo

di straordinario deficit idrico).

La frequenza, intensità e rapidità di queste transizioni è attesa

in aumento nel corso di questo secolo in risposta al

riscaldamento globale antropogenico, come proposto su Nature

Communication nel 2023 nell'articolo

"Increasing global precipitation whiplash due to anthropogenic

greenhouse gas emissions".

INVERNO 2023-24

ECCEZIONALMENTE MITE IN ITALIA

Il trimestre invernale dicembre 2023-febbraio 2024 si è

distinto per mitezza eccezionale in tutta Italia, ponendosi in

prima posizione per temperatura media elevata nella serie termometrica

nazionale CNR-ISAC

dal 1800 (anomalia +2,19 °C rispetto alla norma 1991-2020),

superando i precedenti primati degli inverni 2006-07 (ora passato al

2° posto) e 2019-20 (3°).

A conferma della significativa tendenza al riscaldamento atmosferico,

ormai tutti i dieci inverni italiani più caldi dal 1800 sono

concentrati dal 1990 in poi, mentre il più recente dei dieci più

freddi è il lontano inverno 1928-29, noto per il crudissimo febbraio.

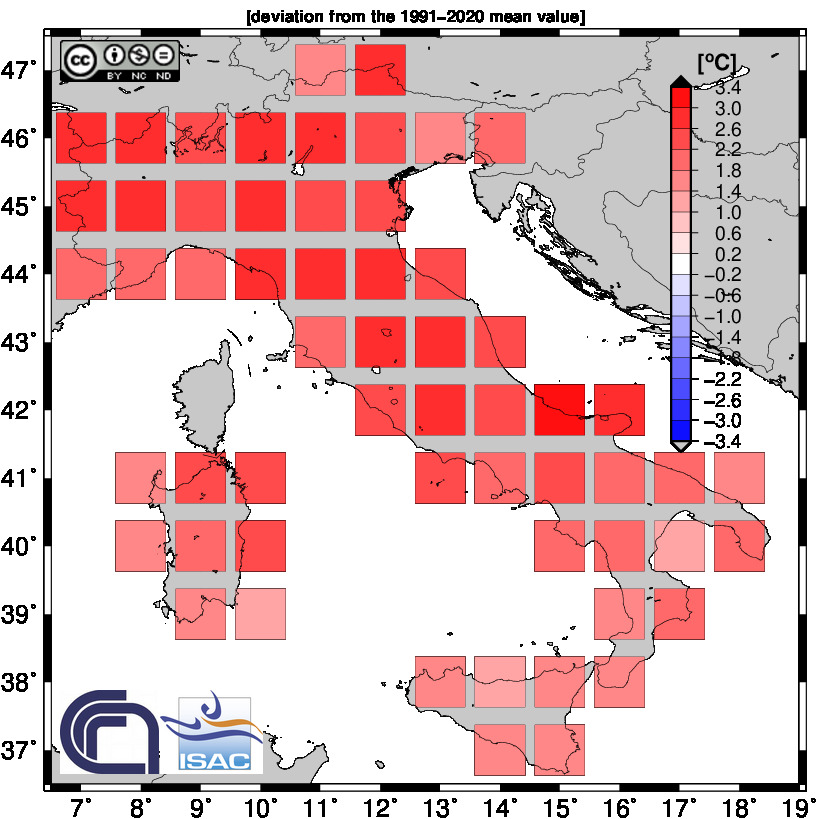

Carta

CNR-ISAC delle anomalie termiche nazionali, inverno 2023-24. Gli

scarti dalla norma 1991-2020 sono stati più accentuati al Nord (+2,46

°C) che al Centro (+2,25 °C) e al Sud (+2,01 °C).

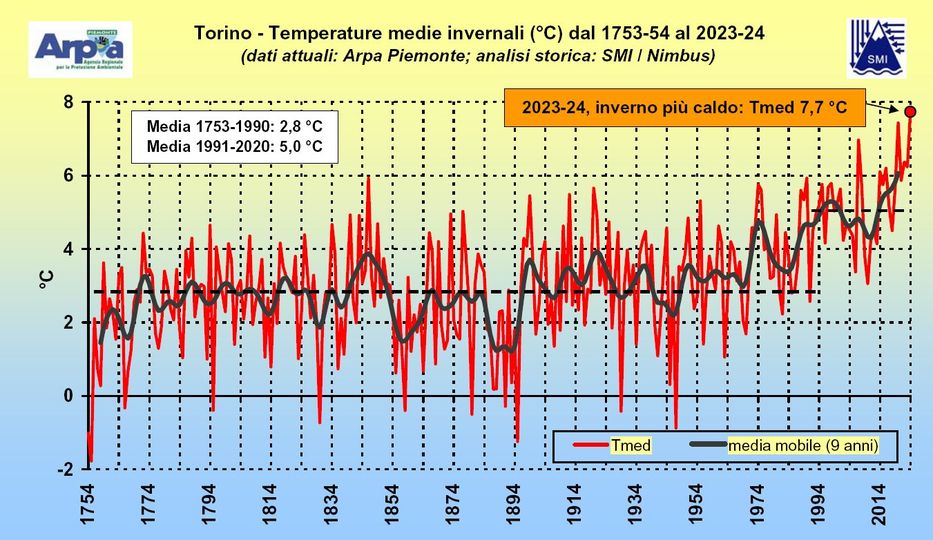

Torino-centro, serie delle temperature medie invernali dal 1753-54. Il

podio delle stagioni più calde è analogo a quello nazionale, con il

2023-24 in prima posizione (media 7,7 °C alla stazione di riferimento

di via della Consolata,

Arpa Piemonte,

ben 2,7 °C sopra la norma 1991-2020), e l'unica differenza risiede nel

fatto che la posizione del 2006-07 (qui secondo in classifica) e del

2019-20 (terzo) è invertita rispetto all'insieme del Paese.

Nonostante tra dicembre 2023 e gennaio 2024 le

inversioni termiche (con nebbie e ristagno di inquinanti nell'aria)

abbiano prodotto quasi quotidianamente gelate notturne su pianure e

fondovalle (salvo nelle isole di calore urbane), pochi sono stati i

giorni con temperature minime prossime o inferiori a -5 °C perfino

nelle zone extraurbane più fredde.

Inoltre su gran parte della Valpadana occidentale l'inverno è

trascorso completamente senza neve, come a Torino

e a Milano, e anche altrove in pianura gli apporti sono stati

minimi: pochi fiocchi con deposito non misurabile e Parma (per il

secondo inverno consecutivo, mai accaduto prima nella serie iniziata

nel 1878), appena 1 cm a Varese, Piacenza e Modena, nell'unico evento

del 4-5 dicembre 2023.

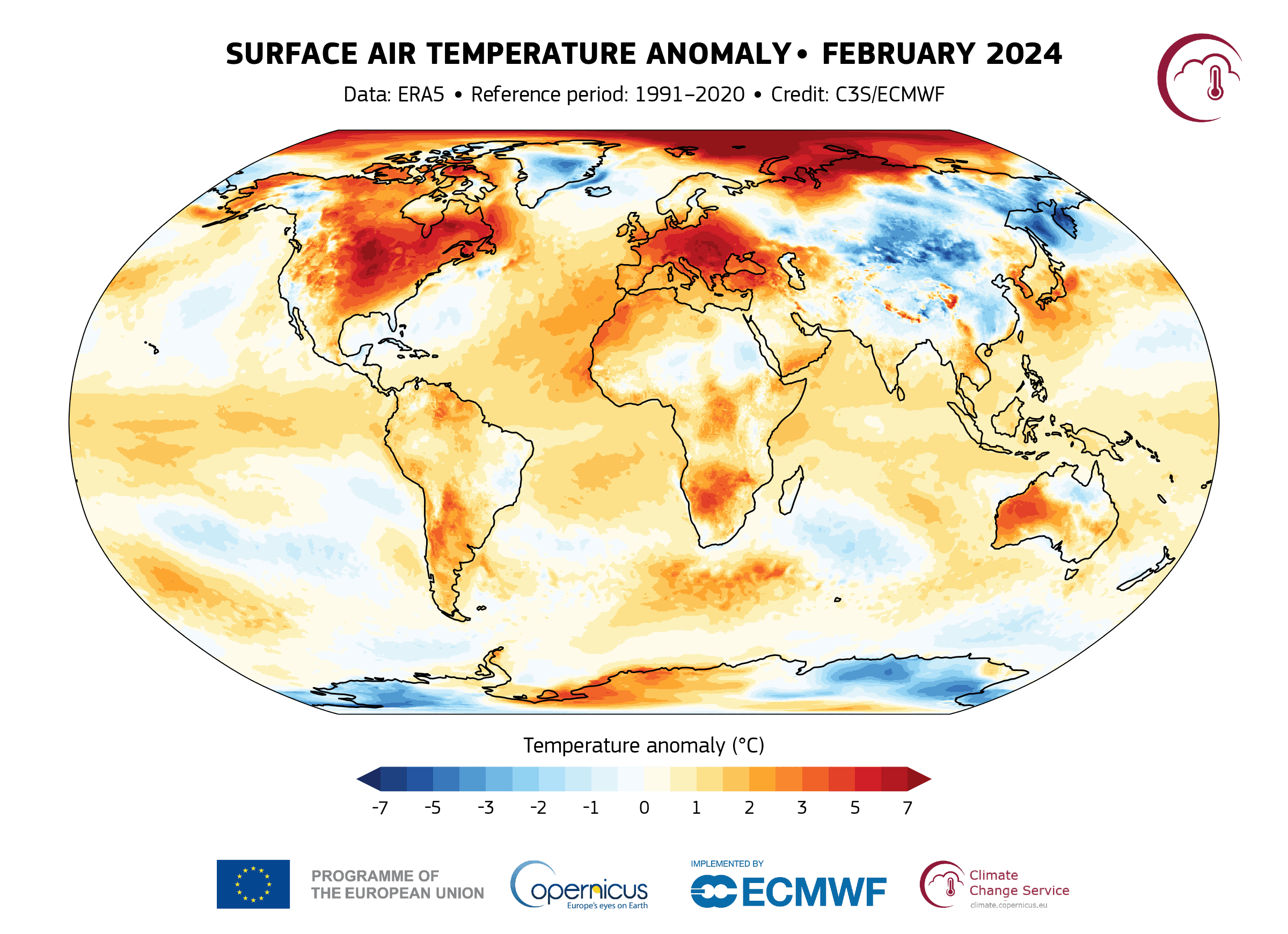

La situazione italiana si inquadra

in un più ampio contesto europeo e globale di anomalie termiche

eccezionali. In attesa dei dati di marzo 2024 che verranno resi noti a

breve, secondo il servizio di monitoraggio satellitare Copernicus

febbraio 2024 è stato il più caldo del mondo (anomalia termica

dell'atmosfera in superficie +0,81 °C), nono mese record

consecutivo!

Inoltre, nonostante l'attenuazione di El Niño, sempre in febbraio

le temperature medie oceaniche hanno raggiunto il valore in assoluto

più elevato mai registrato in qualunque mese dell'anno (media mensile

21,06 °C), battendo il primato di agosto 2023; per questo gli

scienziati Noaa temono che sia alle porte il peggior episodio di

sbiancamento delle barriere coralline, preludio al collasso di questi

santuari di biodiversità marina estremamente sensibili a incrementi di

temperatura anche di pochi decimi di grado.

Molto mite l'inverno boreale, record a scala emisferica e secondo

solo alla stagione 2019-20 in Europa, benché sia stato assai

freddo in Scandinavia.

Anomalie termiche di febbraio 2024 nel mondo, rispetto alla norma

1991-2020. Spiccano in particolare le eccezionali deviazioni dal

normale superiori a +5 °C in Europa orientale, Stati Uniti centrali e

Artico

(fonte:

Copernicus - Climate Pulse).

COLMATO IL DEFICIT NAZIONALE DI RISORSA IDRICA NIVALE, MA CON FORTI

DIFFERENZE REGIONALI

Il 4 aprile 2024 la

Fondazione di

ricerca CIMA ha emesso il suo

ultimo bollettino sulla risorsa idrica nivale della stagione

2023-24.

L'analisi indica che le copiose precipitazioni di fine inverno e

inizio primavera hanno determinato un rapido recupero della

disponibilità idrica immagazzinata sotto forma di neve (SWE,

Snow Water Equivalent), con +1% a livello nazionale rispetto alla

mediana del periodo 2011-2022 (era -29% all'aggiornamento dell'8 marzo

2024), dunque una situazione complessivamente normale che non si era

più osservata da due anni.

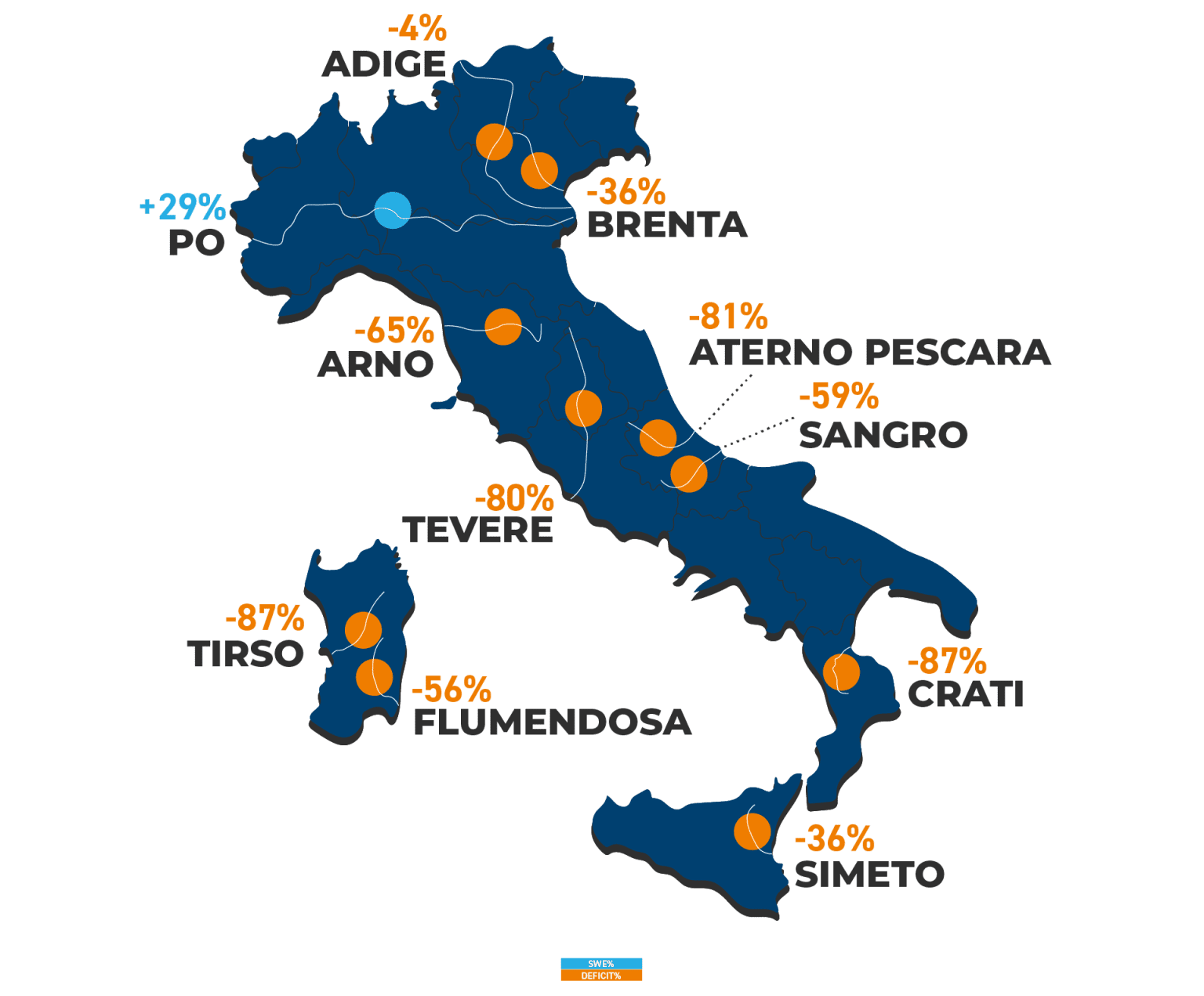

Tuttavia si notano forti differenze a scala regionale: infatti, a

fronte di un esubero marcato nel bacino del Po (+29%) e

soprattutto in alta montagna, lungo gli Appennini e sui rilievi

delle isole l'innevamento a fine stagione continua a essere fortemente

deficitario (-80% nel bacino del Tevere, -87% in quello del Crati

in Calabria e in quello del Tirso in Sardegna), e a questo punto -

giunti ad aprile - non avrà più modo di risollevarsi.

Carta della disponibilità idrica in forma nevosa a inizio aprile 2024,

rispetto alla mediana 2011-2022, in vari bacini fluviali d'Italia

(fonte:

Fondazione CIMA).

ARPA Piemonte, nel suo

report sulla risorsa idrica a fine marzo 2024, conferma

l'abbondanza idrica fuori dal comune, con lo Snow Water Equivalent nel

bacino del Po chiuso al Ponte della Becca (Pavia) ai massimi storici

per il periodo (circa 3750 milioni di m3), e la portata

media mensile del Po a Isola Sant'Antonio (Alessandria) ai livelli più

elevati per ciascun mese di marzo dall'installazione della stazione

idrometrica nel 1998 (1065 m3/s, quasi il triplo della

norma).

GRAZIE...

a tutti i soggetti che hanno condiviso dati,

informazioni e immagini con la redazione di Nimbus, e in particolare i

responsabili degli osservatori aderenti al neonato

gruppo ROSMI (Rete Osservatori Storici Meteorologici Italiani),

nonché a Matteo Zanetti di

Arpa Lombardia,

a Paolo Fantini (già responsabile dell'osservatorio di

Parma-Università) a Michele Brunetti del

CNR-ISAC di Bologna.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|