|

Lunedì 13 settembre

2021 l'équipe della Società Meteorologica Italiana - in collaborazione

con IREN Energia e

con l'Ente Parco

Nazionale del Gran Paradiso, nel quadro delle campagne di misura del

Comitato

Glaciologico Italiano - ha condotto i consueti rilievi per la

determinazione del bilancio di massa e delle variazioni frontali

sul ghiacciaio Ciardoney.

Si è trattato del 30° bilancio

di massa di una serie

ininterrotta avviata nell'anno idrologico 1991-92, che presto

permetterà al Ciardoney di entrare nell'elenco internazionale dei

ghiacciai campione del

World Glacier Monitoring Service di Zurigo, al quale peraltro

da sempre vengono trasmessi annualmente i dati di bilancio per la

compilazione del

Global Glacier Change Bulletin.

LEGGI

ANCHE IL RICORDO DI LUCA MERCALLI SULLA "RISCOPERTA" DEL GHIACCIAIO

CIARDONEY E I TRENT'ANNI DI MISURE DI BILANCIO DI MASSA

.JPG)

13 settembre 2021: il settore

mediano-superiore del Ghiacciaio Ciardoney ripreso dall'elicottero. Il

caldo estivo (benché temporaneamente attenuato da un luglio più

"atlantico" e

temporalesco) ha fuso tutto lo scarso innevamento invernale lasciando

l'intera superficie glaciale in balia della radiazione solare.

Irrilevanti placche di nevato sopravvivevano solo nelle zone più

ombrose sotto la Piccola Uja di Ciardoney (in alto a sinistra

nell'immagine).

.JPG)

13 settembre 2021: veduta generale

del Ciardoney dal dosso a Nord della stazione meteorologica. A fatica

si distingue il ghiacciaio, diffusamente "sporco" di detrito roccioso,

dalle pietraie circostanti. Il pianoro frontale è stato diffusamente

interessato e sconvolto da fenomeni sia di erosione sia di deposizione

durante l'evento

alluvionale del 2-3 ottobre 2020, talora con migrazioni d'alveo

del torrente

(f. Gianpaolo Palladino, Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale

Gran Paradiso).

.JPG)

Al mattino del 13 settembre una

compatta coltre di stratocumuli a quote di 2200-2500 m, isolata tra

valli e pianure pedemontane del Canavese, ha complicato e ritardato l'elitrasporto

di personale e attrezzature, avvenuto solo verso le ore 11 grazie ad

alcune schiarite. Analogamente il successivo sviluppo di cumuli ha

minacciato il rientro, comunque avvenuto alle h 13. In ogni caso, pur

nell'arco di sole due ore, è stato possibile compiere tutte le

operazioni indispensabili: misure di ablazione e variazione

frontale, manutenzione della stazione meteorologica e sostituzione

della webcam, guasta dal marzo 2021.

Nell'immagine, la pianeggiante sommità della Piata di Lazin (3108 m,

tra i valloni di Forzo ed Eugio) svetta al sereno sopra lo strato

nebbioso (ripresa effettuata dall'elicottero).

L'atmosfera è calda come in piena estate: il radiosondaggio

all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi alle h 14 locali rileverà 3,8 °C a

3157 m (livello isobarico di 700 hPa) e isoterma 0 °C a 3819 m.

.JPG)

Un'altra veduta del ghiacciaio e del pianoro frontale dai pressi della

stazione meteorologica: evidenti gli alluvionamenti prodotti

dall'evento del 2-3 ottobre 2020, durante il quale piovve

con violenza fin sul ghiacciaio (165 mm rilevati nei due giorni

dalla stazione meteorologica). In corrispondenza del segnale rosso

visibile al centro, istituito su un grande masso nel 1971, il torrente

ha cambiato alveo aprendosi una via a sinistra del blocco roccioso

(fino all'ottobre 2020 vi scorreva a destra).

A dispetto della diffusa sensazione di un'estate

"sotto tono", dovuta unicamente ad alcune settimane più nuvolose e

meno calde tra fine giugno e inizio agosto, i calori dell'estate

2021 - non estremi ma pur sempre marcati e prolungati - hanno

avuto modo di fondere completamente il modesto innevamento

dell'inverno 2020-21, pertanto il 13 settembre tutta la

superficie del ghiacciaio appariva spoglia di neve, annerita dal

detrito e con fusione ancora molto attiva.

Peraltro, durante l'estate una sola modesta nevicata

(probabilmente meno di 5 cm) ha imbiancato il ghiacciaio nel tardo

pomeriggio dell'8 luglio 2021 (con Tmin 0,3 °C), per il

resto la fusione ha proseguito con intensità varia, solo

rallentata dalla maggiore copertura nuvolosa di luglio e da una breve

fase fresca a fine agosto, e accelerata dal caldo intenso della

seconda decade di agosto che ha agito su un ghiacciaio ormai quasi

tutto "scoperto".

Inoltre, tra metà giugno e metà settembre 2021 solo

in due occasioni la temperatura dell'aria ai 2850 m della

stazione meteorologica è scesa brevemente sotto 0 °C:

il 14 luglio (Tmin -1,8 °C) e il 29 agosto (Tmin -0.1 °C).

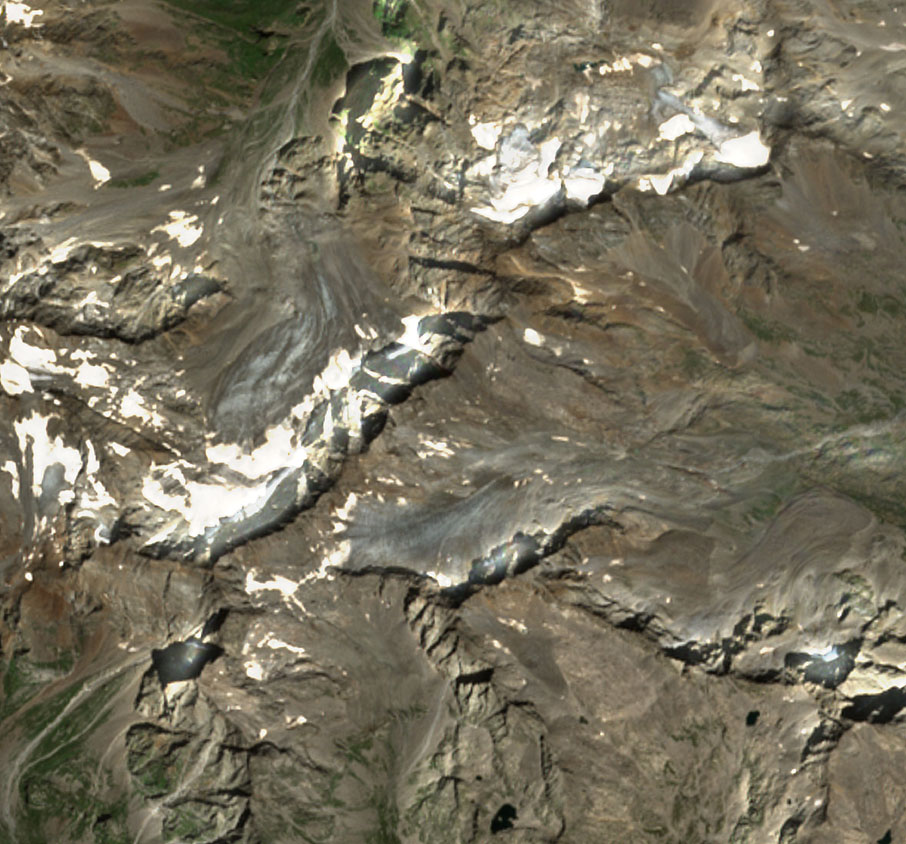

Immagine in veri colori ripresa dal

satellite europeo Sentinel-2 (programma di osservazione della

Terra

EU-Copernicus) nelle ore centrali del 17 agosto 2021. Il passaggio

utile avviene ogni 5 giorni ma poche volte il cielo sereno permette di

ottenere immagini efficaci e "pulite" come questa, nei nebbiosi

versanti piemontesi del Gran Paradiso. Al centro si nota il ghiacciaio

Ciardoney ormai quasi interamente spoglio di neve residua salvo

marginali accumuli in prossimità del Colle Ciardoney (punto più

elevato del ghiacciaio) e sotto le ombrose pareti delle Uje di

Ciardoney, i quali fonderanno pressoché del tutto entro il mese

successivo.

Rispetto al 17 settembre 2020, le perdite di

spessore glaciale alle cinque paline ablatometriche erano le

seguenti:

sito n. 1: -78 cm

sito n. 2: -155 cm

sito n. 3: -224 cm

sito n. 4: -202 cm

sito n. 6: -205 cm

(l'originario sito n. 5 non è più monitorato da svariati anni)

Tali perdite, tradotte in acqua equivalente e riferite

alle aree di pertinenza di ciascuna palina, corrispondono a un

bilancio di massa complessivo di -1,33 m, peggiore di quello del

precedente anno idrologico (2019-20, -0,78 m), e nella media dello

sfavorevole trentennio di osservazioni.

In termini volumetrici, si tratta di una perdita

netta pari a circa 680.000 m3 di acqua in un anno,

l'equivalente di circa 270 piscine olimpiche.

A contribuire alla rapida fusione della neve (e di

conseguenza alla precoce esposizione del ghiaccio sottostante alla

radiazione solare) è probabile che abbiano contribuito anche le

ripetute

deposizioni di polvere sahariana del periodo febbraio-aprile

2021.

Dunque un'altra annata pessima, ulteriore conferma

di una rapida e massiccia deglaciazione che, anche in assenza di

ulteriore riscaldamento atmosferico (peraltro

previsto da tutti i modelli climatici), potrebbe portare

all'estinzione quasi completa del ghiacciaio nel volgere di un

ventennio o poco più, tenendo presente che il suo spessore medio

misurato tramite georadar nel settembre 2015 ammontava (all'epoca)

a 21 m.

Ragionevolmente sopravviveranno più a lungo le placche

di ghiaccio ombreggiate e sepolte da detrito alla base delle Uje di

Ciardoney, e una limitata porzione di ghiacciaio più profonda

nell'attuale settore centrale (circa 70 m nel 2015, e nel frattempo

ridottasi a meno di 60 m), dove si può immaginare la futura formazione

di un lago dato il profilo leggermente concavo del substrato roccioso.

.JPG)

.JPG)

Desolanti vedute del settore mediano-superiore del ghiacciaio,

completamente spoglio di neve residua.

.JPG)

Il presidente SMI Luca Mercalli - che

nel 1992 diede inizio alla serie di bilancio di massa - misura

la sporgenza della palina n. 2, che evidenzia una perdita di spessore

di 155 cm rispetto al 17 settembre 2020.

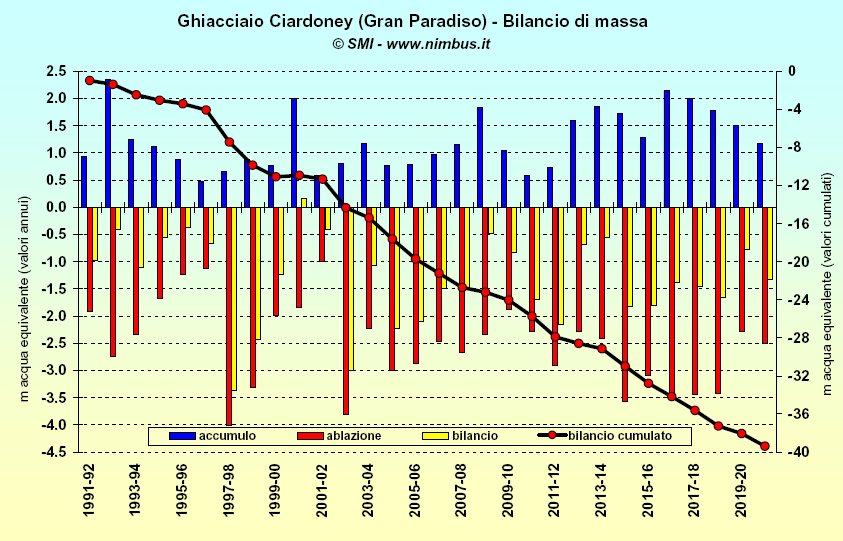

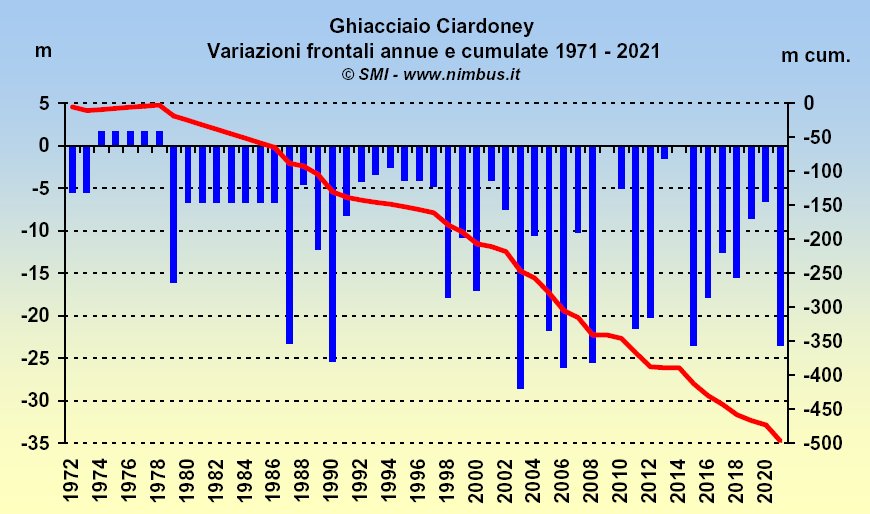

Serie delle misure di accumulo

invernale, ablazione estiva e bilancio di massa netto.

Il valore complessivo di bilancio di -1,33 m di acqua

equivalente della stagione 2020-21

si colloca nella sfavorevole media dei 29 anni di osservazione

precedenti

(-1,31 m). La tendenza negativa continua, e il bilancio cumulato

dal 1992 è ormai di

-39,4 m (clicca sul grafico per ingrandire).

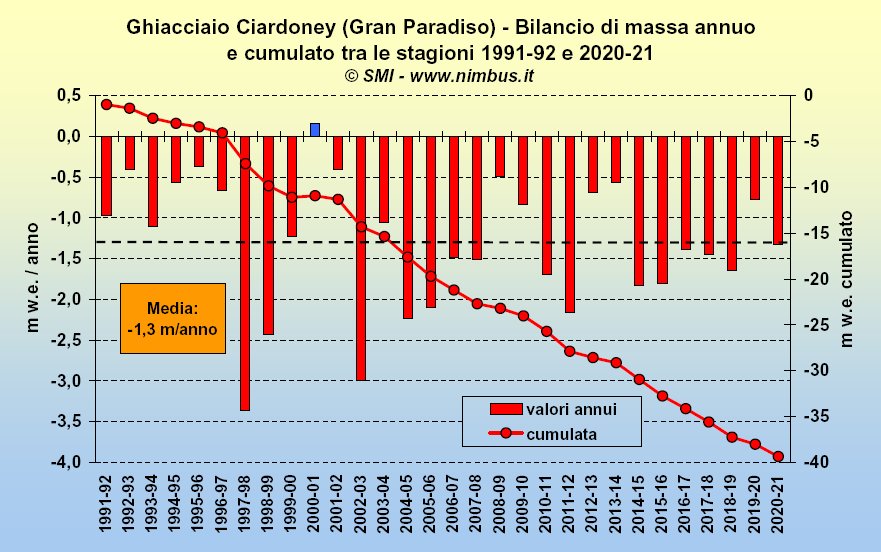

Dettaglio della serie del bilancio di

massa netto (ghiaccio perso ogni anno

nell'insieme del ghiacciaio, espresso come "lama" d'acqua media, in

m).

La media di tutta la serie di misura (30 anni) è pari a -1,31

m/anno, ma nel tempo si è aggravata, da -1,03 m/anno nel periodo

1992-2002 a -1,48 m/anno nel 2003-2021. Solo nella stagione

2000-01, grazie a un inverno molto nevoso e a un'estate non troppo

calda, si osservò un bilancio lievemente positivo (+0,16 m)

(clicca sul grafico per ingrandire).

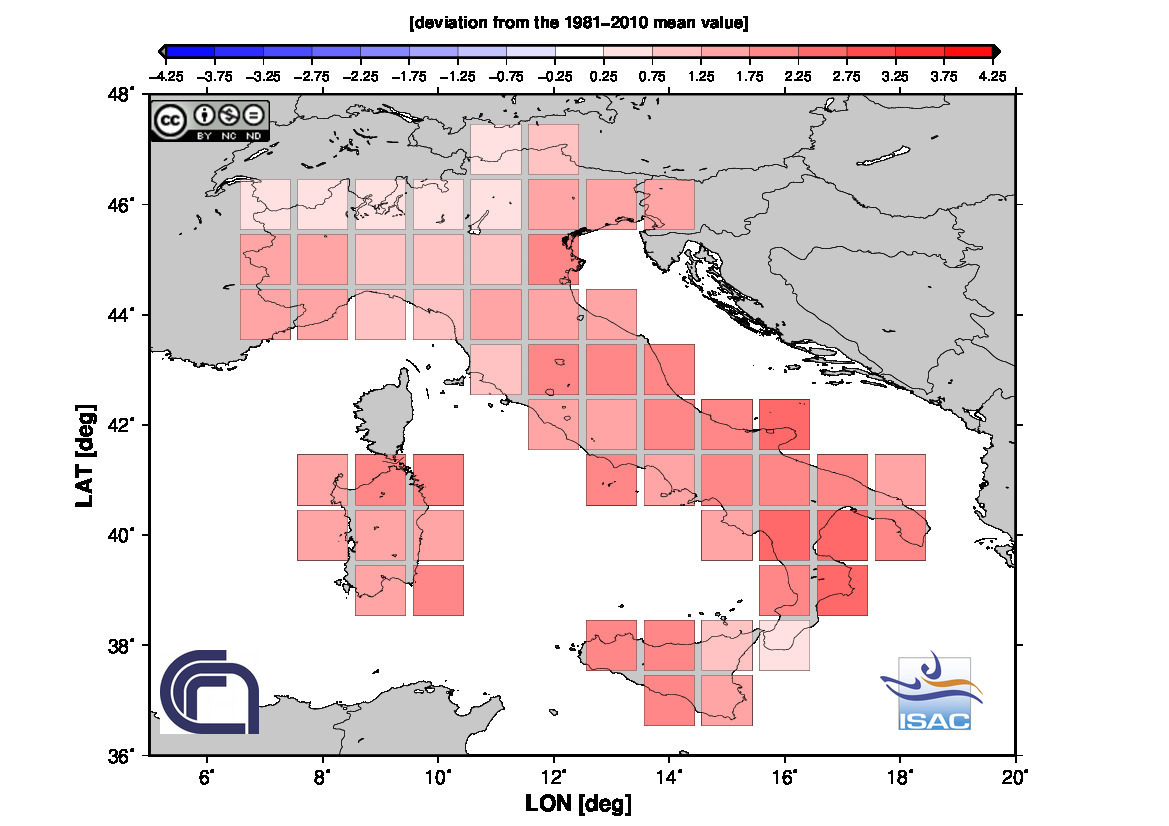

Anomalie di temperatura a circa

3000 m di quota in atmosfera sopra l'Europa (livello isobarico di 700

hPa, rappresentativo dell'alta montagna glacializzata delle Alpi) nel

periodo 1° giugno - 11 settembre 2021, rispetto al trentennio

1981-2010.

L'estate è risultata più calda del dovuto in quasi tutto il

continente, soprattutto tra Islanda, Scozia e Scandinavia (scarti

dalla norma fino a +3 °C), ma - seppure con anomalie più moderate (tra

+0,5 e +1 °C) - anche sulle Alpi, contribuendo, insieme allo scarso

innevamento invernale, alle perdite di massa sulle Alpi occidentali

(su quelle orientali si prospetta invece una stagione meno negativa

quanto a bilanci di massa, grazie allo straordinario innevamento

invernale-primaverile). Localmente più fresco invece in Europa

occidentale, dove hanno maggiormente insistito le depressioni

atlantiche (Fonte: ESRL-NOAA).

Le

statistiche del CNR-ISAC di Bologna collocano il trimestre

giugno-agosto 2021

sesto tra i più caldi dal 1800 nell'insieme d'Italia (+1,55 °C

rispetto al trentennio 1981-2010) e settimo al Nord (+1,15 °C).

.JPG)

Uno dei numerosissimi "funghi"

glaciali, rimasto in rilievo grazie all'ombreggiatura prodotta dal

masso sul ghiaccio, visualizza parte dell'entità dell'ablazione estiva.

.JPG)

La palina ablatometrica n. 4, emersa

dal ghiaccio di ulteriori 202 cm rispetto

al controllo di un anno prima.

.JPG)

Daniele Cat Berro annota la sporgenza

dal ghiaccio della palina n. 4.

.jpg)

.jpg)

.JPG)

Le consuete bédières incise nel

ghiaccio dall'abbondante acqua di fusione erano quest'anno

particolarmente profonde, anche 4-5 m. Quella principale infatti non

era (come accade di solito) intercettata dai pozzi glaciali nel

settore intermedio, dunque l'acqua scorreva indisturbata in

superficie attraversando tutto il ghiacciaio anziché

inabissarsi in parte in profondità, acquistando dunque una portata

considerevole e più energica soprattutto nel pendio verso la fronte.

.JPG)

Scendendo verso la fronte, ormai

lontana dal pianoro che raggiungeva ancora fino agli Anni Duemila

(sullo sfondo).

Il pendio inferiore del ghiacciaio è in rapido smagrimento e

assottigliamento, e "insidiato" in sinistra orografica dal sempre

più evidente affioramento di rocce montonate.

Il regresso frontale di ben 23,5 m

rilevato al segnale A4F (direzione di misura 245°)

è il più marcato dal 2015, e porta il ritiro totale in mezzo secolo a

sfiorare i 500 m !

.JPG)

A valle della fronte, il torrente

glaciale scorre tra i depositi a matrice più o meno fine

dell'alluvione di inizio ottobre 2020.

.jpg)

Ore 12,45: il gruppo impegnato con le

misure sul ghiacciaio (Luca Mercalli, Daniele Cat Berro) raggiunge

quello dedito alla manutenzione della stazione meteorologica

(elettricisti Diego Marzo e Davide Bonaudo), e ci si prepara al

rientro.

La

nuova webcam Mobotix è operativa

in sostituzione di quella guastatasi nella primavera 2021 e, insieme

alle recenti manutenzioni straordinarie (rinnovamento cavi,

antenna radio, batterie...), contiamo e speriamo che garantisca il

buon funzionamento dell'apparato di monitoraggio e trasmissione dati

meteo e immagini

sulla

pagina web dedicata nei prossimi mesi e anni.

.JPG)

Uno sguardo anche ai

limitrofi e relitti ghiacciai di Valsoera, dal Colle Ciardoney

verso il lato Orco. Modesti banchi di nevato sotto pareti e canaloni

non possono impedirne l'inesorabile e vicina estinzione. Solo il corpo

meridionale (a sinistra) conserva una piccola porzione di ghiaccio

affiorante e visibile, mentre il settentrionale (a destra) è del tutto

nascosto dai detriti di frana. In entrambi i casi le misure frontali

sono impossibili proprio per la presenza di detrito anche di grande

pezzatura che nasconde il margine del ghiaccio.

.JPG)

Il laghetto glaciale pochi metri sotto il Colle Ciardoney, sul lato

meridionale verso Valsoera, nonostante la siccità risultava più ampio

e con livello più elevato rispetto al 17 settembre 2020 (a sinistra),

stante la maggiore fusione dei nevai circostanti che ne rappresenta la

principale fonte di alimentazione.

Segui in in tempo reale la situazione

sul Ghiacciaio Ciardoney (dati

meteo e webcam)

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|