|

Venerdì 13

settembre

2019 la Società

Meteorologica Italiana ha eseguito le misure di bilancio di massa e

variazioni frontali al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso), grazie

all'appoggio logistico e operativo di

IREN Energia

e dell’Ente Parco Nazionale

del Gran Paradiso, nell'ambito delle regolari campagne di

osservazione sulle Alpi promosse dal

Comitato

Glaciologico Italiano.

13 settembre 2019,

ore 8,30: il settore superiore del ghiacciaio, ripreso dal Colle

Ciardoney; 5 - 20 cm di neve fresca (caduti in un paio di riprese il

5-6 e 10 settembre) coprono la superficie di ghiaccio vivo ormai

spoglio di neve invernale, senza tuttavia ostacolare le misure di

bilancio di massa e variazione frontale.

La rovente estate 2019 (in genere la

terza più calda nelle lunghe serie di misura delle Alpi e del

Nord-Ovest italiano) ha fuso non solo tutta l'abbondante neve

stagionale che a fine primavera copriva il ghiacciaio (spessori

tra 305 e 440 cm al sopralluogo del

17 giugno 2019), ma anche cospicui spessori del ghiaccio

sottostante, tra un minimo di 98 cm (palina n. 1, Colle Ciardoney)

e un massimo di circa 270 cm (palina n. 7, settore frontale).

Il bilancio di massa

complessivo è risultato di -1,65 m di acqua equivalente, peggio

della

stagione 2017-18 (-1,45 m) e della già negativa media dei

precedenti 27 anni di osservazione (-1,32 m/anno).

Le due nevicate

del 5-6 e 10 settembre 2019 hanno temporaneamente interrotto

l'ablazione glaciale evitando perdite di massa ancora superiori,

ma durante il sopralluogo, con il rapido aumento di temperatura (Tmax

16 °C alla stazione meteorologica presso la fronte del ghiacciaio),

la fusione già era in via di ripresa, per tornare a livelli estivi

nei giorni successivi (14-17 settembre) su un ghiacciaio di nuovo

completamente spoglio.

Preparativi per il

decollo in elicottero dalla centrale

IREN di

Rosone (Valle Orco)

con la ditta

Airgreen.

Come da previsione,

il cielo è perfettamente sereno e l'atmosfera calma e tiepida, sotto

gli anticicloni "Friederike" e "Gaia" distesi dall'Atlantico, alle

Alpi, all'Europa centro-orientale.

Dopo la breve parentesi fresca e a tratti perturbata della prima

decade di settembre 2019 le temperature sono rapidamente aumentate con

il contributo di aria calda subtropicale in quota: il radiosondaggio

eseguito all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi alle h 00 UTC

(le 2 locali, in piena notte) del 13 settembre ha rilevato 0 °C a circa 4600 metri.

Come di consueto la

palina ablatometrica al Colle Ciardoney (n. 1) è la prima ad essere

controllata una volta atterrati sul ghiacciaio: Luca Mercalli, rimossi

i 20 cm di neve recente, indica il segmento di legno che rivela una

perdita di spessore di ghiaccio di 98 cm rispetto al

controllo del 10 settembre 2018.

Almeno metà di questa riduzione è attribuibile in realtà alle fasi

finali della precedente e lunga stagione di ablazione, tra il

sopralluogo del 10 settembre 2018

e la prima nevicata del 1° ottobre 2018.

Il cineoperatore

RAI Guido Borzillo riprende Luca Mercalli e Fulvio Fornengo durante la

misura dell'ablazione alla palina n. 2.

Qui la perdita di spessore in un anno è stata di 157 cm.

Scendendo di quota,

ancora più massiccia è la perdita di spessore alla palina n. 3, nel

settore mediano: -238 cm. Un anno prima la superficie del ghiacciaio

si trovava al livello indicato con il metro flessibile da Fulvio

Fornengo e Luca Mercalli.

Avvicinandosi alla

fronte vengono rintracciati tra la neve fresca in fusione i resti

della palina n. 7, quella più a valle, completamente fuoriuscita dal

ghiaccio evidenziando una perdita di spessore di almeno 265 cm (si

stima circa 270 cm, essendo la palina caduta verosimilmente subito

prima della nevicata che ha interrotto la fusione il 5-6 settembre

2019, presentando tracce fresche di limo glaciale non ancora "lavato"

dalle precipitazioni).

Poiché in questo settore lo spessore del ghiaccio residuo è molto

modesto, forse inferiore a 5-10 m, e al tasso di ablazione attuale

scomparirà in 3-4 anni, questa palina non verrà più rinnovata,

e le misure relative al pendio frontale verranno affidate alla sola

palina

n. 6. Dall'avvio del bilancio di massa nel 1992 sul ghiacciaio

Ciardoney, si tratta del primo punto di misura ad essere perso

per effetto della deglaciazione.

L'entità delle

perdite di spessore glaciale alle singole paline ablatometriche,

rispetto

al 10 settembre 2018, è stata la seguente:

1. (Colle

Ciardoney, circa 3100 m): -98 cm

2. (circa 3050 m): -157 cm

3. (circa 3000 m): -238 cm

4. (circa 3000 m): -123 cm (posizione più ombreggiata,

scomparsa tardiva della neve)

6. (circa 2950 m): -232 cm

7. (circa 2900 m): -270 cm circa

(palina n. 5 non più

presente)

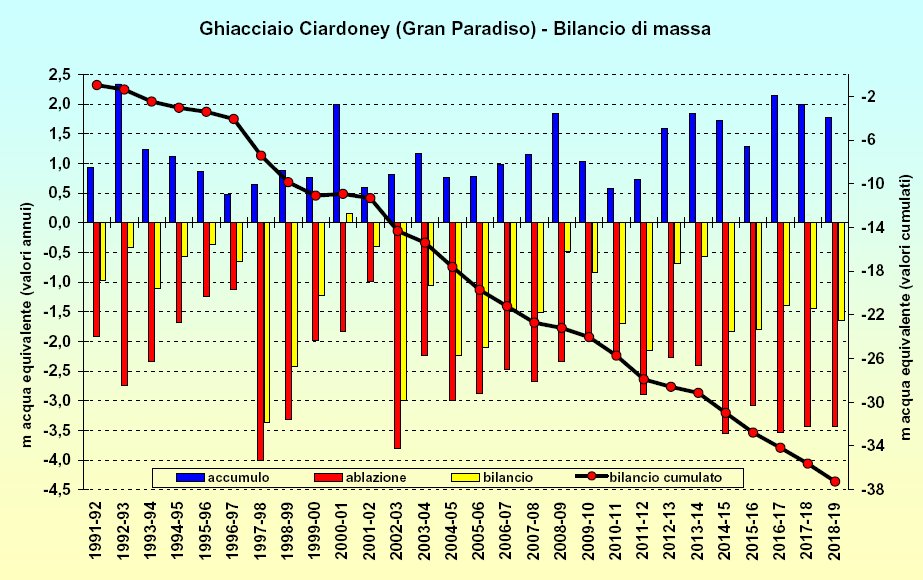

Serie delle misure

di accumulo invernale, ablazione estiva e bilancio di massa netto.

Il valore complessivo di bilancio di -1,65 m di acqua equivalente

della stagione 2018-19

appare più negativo della già sfavorevole media dei 27 anni di osservazione precedenti

(-1,32 m).

Il bilancio cumulato dal 1992 è ormai di -37,3 m

(clicca sul grafico per ingrandire).

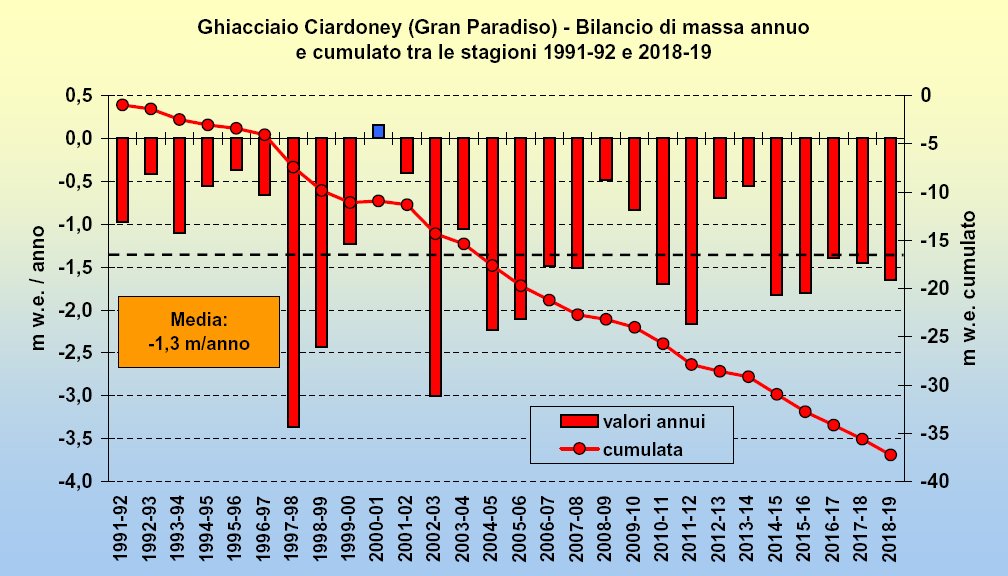

Dettaglio della

serie del bilancio di massa netto (ghiaccio perso ogni anno

nell'insieme del ghiacciaio, espresso come "lama" d'acqua media, in

m).

La media di tutta la serie di misura (28 anni) è pari a -1,33 m/anno,

ma nel tempo si è aggravata, da -1,03 m/anno nel periodo 1992-2002

a -1,53 m/anno nel 2003-2019. Solo nella stagione 2000-01, grazie

a un inverno molto nevoso e a un'estate non troppo calda, si osservò

un bilancio lievemente positivo (+0,16 m)

(clicca sul grafico per ingrandire).

.

Tre "mulini"

glaciali erano presenti nel settore mediano del ghiacciaio, in

corrispondenza del cambio di pendenza poco a monte della palina n. 3.

Alle 10 del mattino del 13 settembre 2019 la fusione era ancora

modesta, ma (al centro dell'immagine) si notavano i segni del

trasporto e rimaneggiamento di neve fresca ad opera del copioso

ruscellamento del giorno precedente lungo le bédières in ingresso nel

pozzo superiore. Segno che nel primo giorno pienamente soleggiato dopo

le nevicate, la fusione era prontamente ripresa.

Abbozzo di "fungo"

o "tavola" glaciale nel pendio frontale del ghiacciaio. Uno dei

numerosi massi precipitati dalla parete Nord della Grande Uja di

Ciardoney ombreggia e protegge dalla fusione il ghiaccio sottostante,

che rimane in rilievo foggiando una sorta di piedistallo

(vedi "glacier table" nel

glossario glaciologico US Geological Survey).

L'intensità della fusione glaciale nell'estate 2019 è evidenziata

anche dalle bèdières formate dal ruscellamento superficiale nel pendio

verso la fronte, profonde talora più di 3 metri, come raramente era

capitato di vedere in oltre un trentennio di monitoraggio del

ghiacciaio.

Luca Mercalli

misura l'arretramento della fronte al segnale "A4E":

8,5 m di ritiro rispetto al 10 settembre 2018.

Dato il rapido

allontanamento (regresso) del margine del ghiacciaio dal segnale di riferimento

per le misure frontali, per maggiore comodità dei prossimi rilievi il

segnale "A4E" è stato rinnovato come "A4F" su un grande e stabile

masso a 21 m dal ghiaccio, mantenendo invariata la direzione di

misura (in alto, Daniele Cat Berro segnalizza con la vernice il nuovo

richiamo del caposaldo; foto L. Mercalli).

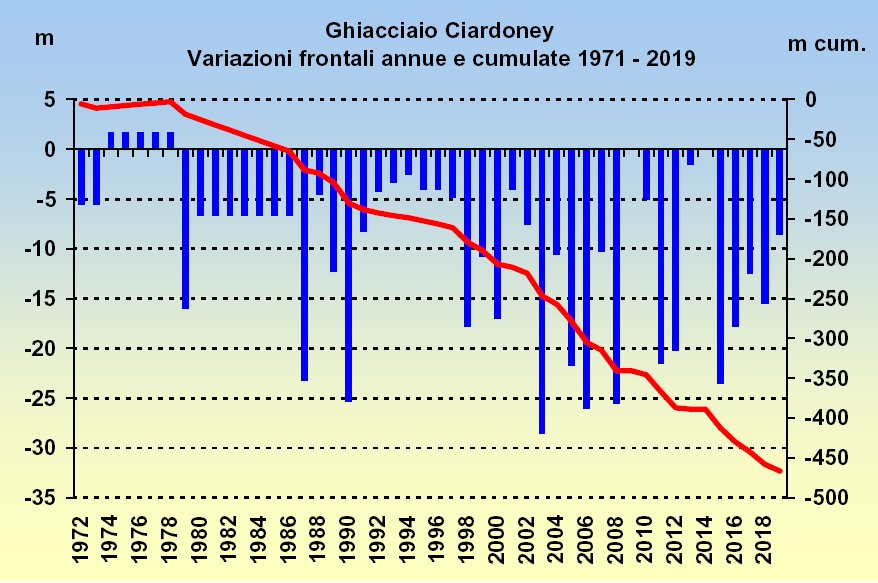

Il regresso annuo

di 8,5 m ha portato a ben 467 m circa il ritiro complessivo

dalle prime misure del 1972 (clicca sul grafico per ingrandire).

Un esemplare di

falena è stato rinvenuto morto nella

neve a circa 2950 m, verosimilmente sospinto dalle brezze termiche

ascendenti nelle ore centrali del giorno (brezze di valle).

Il segnale di

misura A5C, in destra orografica della fronte glaciale, abbandonato

dal 2017: in questo tratto il margine del ghiacciaio, sepolto da

abbondante detrito, non è più identificabile. Il confronto fotografico

mostra la situazione il 22 settembre 2014 e il 13 settembre 2019: è

evidente il marcato smagrimento del pendio frontale in appena 5 anni.

La trasformazione

dell'ambiente locale, in oltre trent'anni di regolari campagne

glaciologiche di fine estate, è stata impressionante, come mostra

anche il

confronto tra le fotografie riprese dalla stazione di riferimento "S2"

il 5 settembre 1986

(data della prima salita di Mercalli e Fornengo, dopo che il

ghiacciaio non veniva più controllato dal 1978) e il 13 settembre

2019.

In questo lasso di tempo la fronte si è ritirata di 400 m e la

superficie glaciale si è abbassata di circa 60 m nel settore

inferiore, che da un profilo convesso (apice di una fase di avanzata,

1986) è passato ad avere un profilo appiattito e perfino leggermente

concavo.

Al perdurare delle

condizioni attuali si ipotizza che nell'arco di un decennio (forse

meno) la fronte glaciale possa portarsi rapidamente all'altezza della

barra rocciosa che sempre più sta affiorando dalla sinistra orografica

verso il centro del ghiacciaio

(al centro dell'immagine recente).

Nei detriti

abbandonati dal ghiacciaio in ritiro le prime isolate piante erbacee

pioniere (generi Artemisia, Silene, Linaria...) spuntano già dopo 2-3

anni, ma data la quota elevata (2850 m), le basse temperature (media

annua prossima a 0 °C) e il substrato minerale a prevalenza di gneiss

occhiadini, di difficile alterazione e dotato di scarsissima sostanza

organica, la colonizzazione vegetale è molto lenta, benché sicuramente

favorita dal riscaldamento atmosferico dei decenni recenti (nella foto

di L. Mercalli, esemplare di Artemisia genipi sul pianoro

detritico di fronte al ghiacciaio).

Nei pressi della stazione meteorologica, laddove il ghiaccio è

scomparso da circa 80 anni, è stato osservato il primo esemplare di

salice nano (f. L. Mercalli).

L'elettricista

Diego Marzo (in alto) e l'ingegnere Mario Berger (qui sopra) durante la manutenzione della

stazione meteorologica "Campbell", sempre in piena

efficienza

(f. L. Mercalli).

Tuttavia le

tempeste di vento e la pressione esercitata dalla massa di neve

invernale sui tiranti di controventatura hanno determinato nuovi danni

al traliccio della stazione meteo, portando alla rottura di uno dei

tre tubolari in alluminio. Alla sgradita sorpresa si è prontamente

rimediato con una "steccatura" in acciaio in vista del nuovo inverno.

Il ripristino della perfetta verticalità del traliccio ha anche

permesso di migliorare il segnale radio per la trasmissione a valle

delle

immagini webcam, saltuario da alcune settimane (lavoro curato

del tecnico elettricista Diego Marzo e dall'ingegnere Mario Berger).

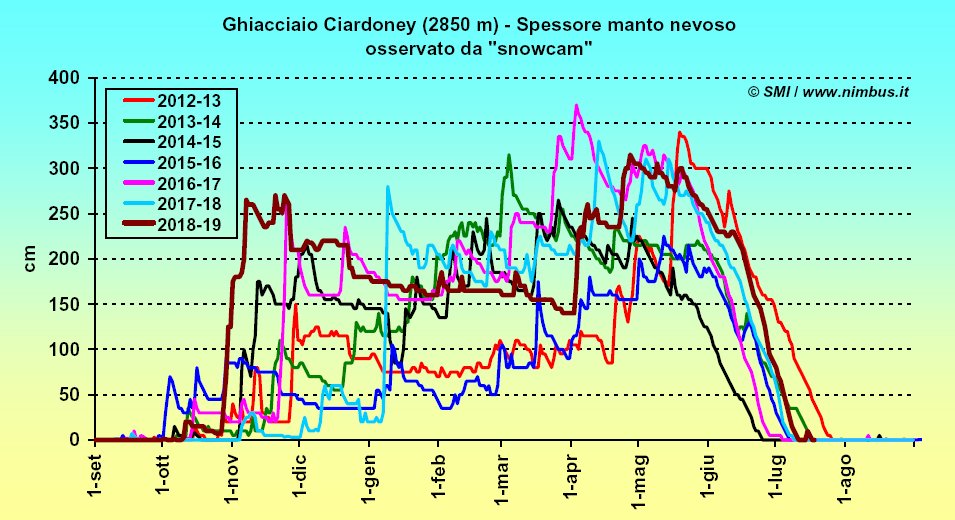

Andamento

giornaliero dello spessore nevoso totale al suolo alla stazione

meteorologica, dall'annata idrologica 2012-13 in poi (osservazioni da

"snowcam").

La fusione nivale osservata nel giugno 2019 (linea marrone) è stata la

più rapida degli ultimi 7 anni, insieme ai casi del 2017 (linea viola)

e 2018 (linea azzurra).

Così, dopo

un'ottima

stagione di alimentazione e il ritardo nell'avvio della fusione

nivale dovuto alla

frescura insolita di maggio, i 200 cm di neve ancora presenti

al sopralluogo del 17 giugno 2019 sono rapidamente fusi in 24 giorni

(-8,3 cm/giorno) a causa del

caldo estremo di fine giugno; il manto nevoso è scomparso del

tutto l'11 luglio alla stazione meteo, e intorno al 25 luglio sono

avvenuti i primi affioramenti di ghiaccio vivo sul pendio inferiore

del ghiacciaio (clicca sul grafico per ingrandire).

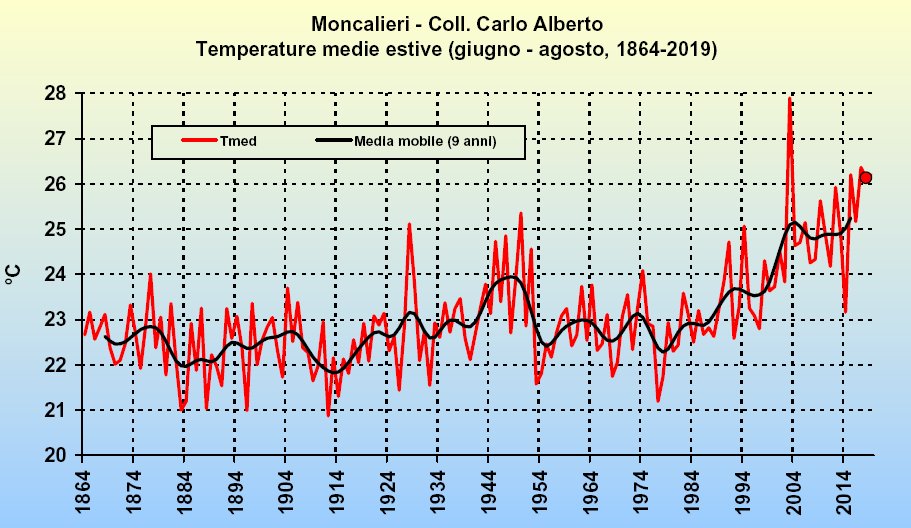

Con 2 °C sopra

media, l'estate 2019

(trimestre giugno-agosto) è stata la terza più calda nelle lunghe

serie di misura del Piemonte e delle Alpi occidentali, come

all'osservatorio SMI di

Moncalieri-Collegio Carlo Alberto, dopo i casi storici del 2003 e

2017, e pari merito con quello del 2015 (clicca sul grafico per

ingrandire).

Al Ghiacciaio Ciardoney le stagioni 2016-17, 2017-18 e 2018-19 hanno mostrato

forti analogie in termini di accumulo nevoso invernale (tra 1,78 e

2,14 m di acqua equivalente), di temperature

estive, e di conseguenza anche di fusione e perdite di massa glaciale

(bilanci compresi tra -1,39 e -1,65 m).

Mentre il gruppo di lavoro SMI conduceva le misure di bilancio di

massa, la ditta

Imageo srl,

specializzata in geologia e geomatica, ha eseguito tre

sorvoli del ghiacciaio tramite drone per ottenerne un rilievo

fotogrammetrico completo (a cura del geologo Walter Alberto e del

topografo Luigi Perotti).

Ciò permetterà l'aggiornamento del dato di superficie del

ghiacciaio e l'elaborazione di un modello dell'apparato

glaciale georeferenziato con precisione centimetrica,

con possibilità di confronto con rilievi precedenti e determinazione

del bilancio di massa geodetico (ovvero a partire dalle

differenze altimetriche dei singoli punti del ghiacciaio, da

confrontare con il bilancio ottenuto con il consueto metodo

glaciologico diretto / paline ablatometriche).

Una preziosa opportunità concessa dalle

attuali tecnologie, inimmaginabile fino a pochi anni fa, e men che mai

quando, nel 1986, venne avviato il monitoraggio continuo di questo

ghiacciaio!

I primi dati del rilievo topografico verranno diffusi a breve con un apposito aggiornamento.

Il geologo Walter

Alberto (a sinistra) e il topografo Luigi Perotti (a destra) di

Imageo Srl

si apprestano a eseguire la ricognizione topografica da drone (f. L.

Mercalli).

Il geologo Walter

Alberto di

Imageo Srl mentre telecontrolla il volo del drone per il rilievo

topografico completo del ghiacciaio.

Il drone "Phantom

4" in volo sopra il pendio inferiore del ghiacciaio.

La presenza di un sottile strato di neve recente non ha penalizzato

l'efficacia del rilievo fotogrammetrico, mettendo anzi più in

evidenza i limiti del ghiacciaio laddove questi, in assenza di

neve fresca, sarebbero stati di più incerta determinazione a causa della

copertura detritica (la neve fresca si era mantenuta solo in presenza di

ghiaccio sottostante, mentre era ormai fusa sulle morene e le

superfici rocciose circostanti).

Dettaglio del drone

"Phantom 4" in volo sopra al ghiacciaio.

Stazione GPS di

riferimento per la georeferenziazione dei punti sulla superficie del

ghiacciaio con precisione dell'ordine dei 3-5 cm.

Ricevitore GPS

durante il rilievo topografico di alcuni punti di riferimento sul

ghiacciaio, segnalizzati tramite apposite mire colorate, ben visibili

nelle riprese fotogrammetriche.

Lo strato di neve

fresca metteva in evidenza anche i piccoli ghiacciai meridionale e

settentrionale di Valsoera, in gran parte nascosti da abbondante

detrito roccioso franato dai versanti (specie il settentrionale, a

destra nella foto).

Immagine ripresa dal Colle Ciardoney.

La modesta placca

del ghiacciaio di Geri, sotto l'ombrosa parete Nord del Monte Gialin

(3270 m), vista dalla stazione meteorologica a valle del ghiacciaio

Ciardoney.

La neve recente di inizio settembre 2019 nasconde la superficie del

ghiacciaio,

forse rimasto coperto fino al termine dell'estate da accumuli di

valanga.

Dalla stazione

meteorologica guardando a Sud-Est, verso la Val Soana e le Prealpi

Canavesane. La forte stabilità atmosferica e l'aria asciutta (umidità

relativa 25-50% tra 2000 e 3500 m) inibiscono lo sviluppo delle nubi

cumuliformi diurne, che assumono un aspetto stratificato intorno ai

2000 m.

Ore 14: appare

l'elicottero per il recupero di personale e materiali. A differenza di

altre campagne di misura, svolte in condizioni più marginali per la

risalita di cumuli diurni, e con volo di rientro a valle risicato

nelle ultime schiarite tra le nebbie, stavolta l'ottima visibilità

concede il tempo adeguato per completare a dovere una complessa

sessione di lavoro (misure di bilancio di massa, riprese televisive,

manutenzione della stazione meteorologica, rilievo topografico con

drone).

Il settore

mediano-superiore del ghiacciaio Ciardoney (in alto, l'omonimo Colle)

ripreso dall'elicottero durante il rientro verso la centrale IREN di

Rosone. Il sottile strato di neve fresca in fusione già lascia

affiorare a tratti il ghiaccio sottostante, più scuro.

Durante il volo di

rientro, uno sguardo a Ovest verso il Gran Paradiso (4061 m, la cresta

sullo sfondo, al centro dell'immagine).

Si notano, a destra, il ghiacciaio pensile della Becca di Gay (3621

m), a fil di cielo, e, poco sotto, il ghiacciaio della Roccia Viva,

nel Vallone di Piantonetto.

Salvo diversa

indicazione, le immagini sono di D. Cat Berro.

Segui in in tempo reale la situazione

sul Ghiacciaio Ciardoney (dati

meteo e webcam)

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|